Les deux visages du nationalisme contemporain

Conférence de Alain Dieckhoff, directeur du CERI (Centre de recherches internationales), Science Po Paris

Où : Pražské kreativní centrum (Staroměstské nám. 4/1, 110 00 Prague 1, Studio)

Quand : vendredi 12 avril, 10-12h

Organisateurs : CEFRES, Faculté des sciences sociales UK, Institut français de Prague

Langue : anglais

Résumé

L’idée de la « fin du nationalisme » a été partagé par beaucoup depuis la fin de la guerre froide. Cependant, cela s’est avéré être profondément faux. La nationalisme demeure un phénomène fort, que ce soit sous la forme du séparatisme, ou du populisme national.

La mondialisation n’est pas par essence, anti-nationaliste, ce qui est prouvé par le nationalisme à longue distance.

Une conférence animée par Eliška Tomalová et Jérôme Heurtaux

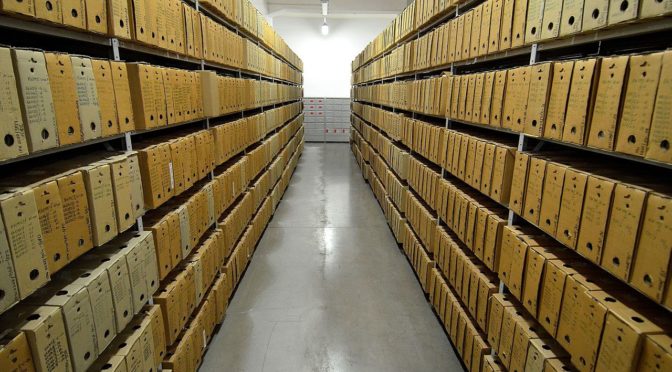

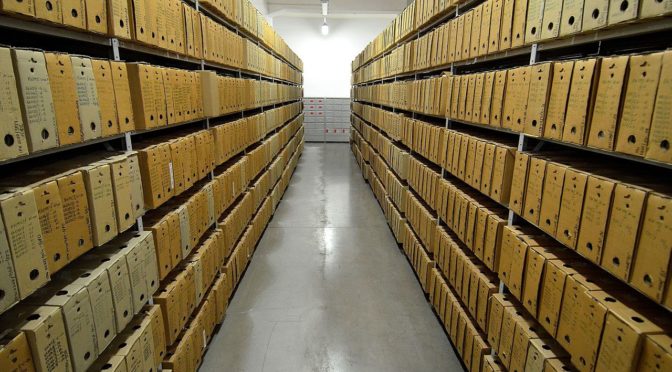

L’élaboration de la politique historique en Pologne et le rôle politique des historiens

Conférence de Valentin Behr (Université de Varsovie, The Robert Zajonc Institute for Social Studies and Centre for French Studies)

Où : Bibliothèque du CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1

Quand : 28 mars 2019, 14h

Organisateur : CEFRES

Langue : anglais

Résumé

Cette conférence sera consacrée à la politique historique en Pologne. J’expliquerai d’abord pourquoi j’utilise la notion de « politique historique » et en quoi elle diffère de la notion plus courante de « politiques mémorielles ». J’illustrerai également ma thèse en rappelant l’histoire et les activités de l’Institut polonais du souvenir national (IPN), qui est en quelque sorte, similaire à d’autres institutions des pays post-communistes comme l’Institut Gauck allemand ou encore l’Institut tchèque pour l’étude des régimes totalitaires (USTR). Ensuite, je montrerai comment la politique historique façonne une sorte de récit officiel du passé, en évoquant certaines des publications de l’IPN. Enfin, je proposerai une réflexion plus générale sur le rôle et la contribution des historiens aux usages politiques qui sont faits du passé, en esquissant une perspective historique plus large prenant lieu à partir de la fin de la seconde guerre mondiale.

Conférence de Didier Fassin

Lieu : Faculté des lettres de l’Université Charles, náměstí Jana Palacha, 2e étage, salle 200

Horaire : 17 h

Organisateurs : Institut d’éthnologie de la Faculté des lettres de l’Université Charles et CEFRES

Langue : anglais

Didier Fassin est directeur d’études en anthropologie politique et morale à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris) et James D. Wolfensohn Professor de sciences sociales à l’Institute for Advanced Study de Princeton. Anthropologue et sociologue, il a conduit des études de terrain au Sénégal, en Équateur, en Afrique du Sud et en France. Après des études de médecine, diplômé d’épidémiologie et de santé publique, il s’est spécialisé en maladies internes et infectueuse, et a mené ses premières recherche dans le domaine de l’anthropologie médicale sur l’épidémie du SIDA et les questions de santé mondiale. Il développe par la suite l’anthropologie morale critique comme champ de recherche pour explorer la signification historique, sociale et politique des formes morales en jeu dans les choix et l’action quotidiens et dans la mise en place des politiques nationales et des relations internationales. Plus récemment, il a mené des recherches ethnographiques sur l’État au moyen d’une étude des politiques urbaines et du système carcéral. Il travaille actuellement sur une théorie de la peine, sur la politique de la vie et les sciences sociales dans l’espace public. Ces recherches ont fait l’objet d’une Tanner Lecture, d’une conférence Adorno et d’interventions à la Royal Swedish Academy of Sciences. Il publie régulièrement dans les journaux .

Parmi ses récentes monographies, mentionnons :

- La Force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers , Paris: Le Seuil, collection La Couleur des idées, 2011

- Économies morales contemporaines (avec Jean-Sébastien Eideliman), Paris: La Découverte, collection Bibliothèque de l’Iris, 2012

- Juger, réprimer, accompagner. Essai sur la morale de l’État (avec Yasmine Bouagga, et al.) Paris : Seuil, 2013

- La question morale. Une anthologie critique (avec Samuel Lézé), Paris : Presses Universitaires de France, 2013

- L’Ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale , Paris: Seuil 2017

- Punir. Une passion contemporaine , Paris, 2017

- La vie. Mode d’emploi critique, Paris : Seuil, 2018

La conférence s’inscrit dans le cyle « Ethnographie et théorie » organisée par l’Institut d’ethnologie de la Faculté des lettres de l’Université Charles.

La musique, un art universel ? Internationalisation de la vie musicale et construction de la nation en Europe au XIXe siècle

Une conférence de Michael Werner (CNRS-EHESS) dans le cadre de la journée d’étude « Quand tous les chemins menaient vers Paris »

Horaires et lieu : 18h-19h30 à l’Institut français de Prague, 5e étage, Štěpánská 35, Prague 1

Langue : français avec traduction simultanée en tchèque

Résumé

Dans la conférence, on reviendra sur les transformations de la vie musicale en Europe au 19e siècle, en particulier relatives au concert. On assiste en effet à un phénomène paradoxe : d’un côté une véritable internationalisation, fondée, entre autres, sur la mobilité des musiciens, la constitution d’un répertoire, l’émergence d’un marché et d’une presse spécialisée ou encore la professionnalisation des métiers de la musique. De l’autre une nationalisation progressive des schèmes interprétatifs de la musique et des phénomènes de réception, voire l’appropriation de la musique par les mouvements nationaux. On proposera quelques outils d’analyse permettant d’éclairer ces mutations et de les inscrire dans une histoire croisée des cultures en Europe.

Michael Werner est directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. Spécialiste de l’histoire socioculturelle des relations franco-allemandes aux XVIIIe-XXe siècles, il a introduit, avec Michel Espagne, le champ de recherche sur les transferts culturels, plus tard élargi, avec Bénédicte Zimmermann, au concept d’histoire croisée. Parmi ses objets de recherche figurent les transferts culturels entre la France et l’Allemagne, l’histoire croisée des disciplines des sciences humaines et sociales, en particulier des études littéraires, ainsi que celle des pratiques sociales de la musique. C’est sur ce dernier domaine que se concentrera la conférence qu’il tiendra à Prague.

Quelques publications

- Begegnungen mit Heine. Berichte der Zeitgenossen, Hambourg, 1973, 2 vol.

- avec Michel Espagne, « La construction d’une référence culturelle allemande en France: genèse et histoire (1750-1914) », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 42, 1987, n° 4, p. 969-992.

- avec Bénédicte Zimmermann (éds.), De la comparaison à l’histoire croisée, Paris, 2004.

- « Musikgeschichte als « Histoire croisée ». Zu den Verflechtungen des Musiklebens », in Anne-Madeleine Goulet, Gesa zur Nieden (dir.), Europäische Musiker in Venedig, Rom und Neapel (1650-1750) / Les musiciens européens à Venise, Rome et Naples (1650-1750), Kassel, Laaber, 2015, p. 49-67.

Illustration : The Piano Lesson, Edmund Blair Leighton (1896)

Normaliser l’incertitude. Retracer les effets du Brexit dans les vies des migrants roms tchèques et slovaques en Grande-Bretagne (et au-delà)

Une conférence de Jan Grill (Université de Valle, Colombie)

Horaires et lieu : à 17h, bibliothèque du CEFRES,

Organisateur : CEFRES, Forum pour l’histoire des Roms de Prague (ÚSD AV ČR)

Langue : anglais

Résumé (en anglais)

This paper explores the effects of Brexit on the lives of Slovak and Czech Roma migrants in Great Britain through what can be called ‘normalizing uncertainty’. Coming alongside other East European migrants, some Roma networks started to move in search of more viable lives following the EU enlargement in 2004. Various studies have documented negative impacts the Brexit debates had on the lives of migrants, ranging from increased sense of uncertainty and rupture to the intensified modes of racialisation and xenophobic discrimination. Drawing on a long-term ethnographic research in the UK and in Slovakia, the present paper focuses not just on the level of discourses and narratives recorded in the aftermath of Brexit vote (elicited by researchers’ efforts and interviews) but rather tries to situate these within a long-term practices and relations vis-a-vis dominant societies and forms of being exposed to oppressive social forces and forms of violence and stigmatization. Drawing on relational sociological and anthropological perspectives, this paper examines different ways of coping with and responding to the pre/post-Brexit depending on social positions various migrants’ occupy within different social fields and the durable dispositions acquired against the backdrop of different modes of domination experienced in Central Eastern Europe and in Great Britain.

Maître de conférences en sociologie à l’Université de Valle, Colombie, Jan Grill est aussi chercheur associé au Département d’anthropologie sociale à l’Université de Manchester. Son enquête ethnographique de plusieurs années parmi les groupes roms/tsiganes slovaques, tchèques et hongrois, l’a conduit à étudier des problématiques liées aux diverses formes de migration depuis l’Europe du Centre-Est au Royaume Uni et au Canada. Il a également mené des recherches sur les mobilités inégales dans la ville de Cali, en Colombie. Ses travaux engagent une réflexion à partir de la migration, de l’ethnicité, de la racialisation, de la marginalité, du travail et de l’ethnographie de l’État.

Maître de conférences en sociologie à l’Université de Valle, Colombie, Jan Grill est aussi chercheur associé au Département d’anthropologie sociale à l’Université de Manchester. Son enquête ethnographique de plusieurs années parmi les groupes roms/tsiganes slovaques, tchèques et hongrois, l’a conduit à étudier des problématiques liées aux diverses formes de migration depuis l’Europe du Centre-Est au Royaume Uni et au Canada. Il a également mené des recherches sur les mobilités inégales dans la ville de Cali, en Colombie. Ses travaux engagent une réflexion à partir de la migration, de l’ethnicité, de la racialisation, de la marginalité, du travail et de l’ethnographie de l’État.

Publications (sélection) :

- ‘Re‐learning to labour? ‘Activation Works’ and new politics of social assistance in the case of Slovak Roma’, Journal of Royal Anthropological Institute (2018)

- ‘“In England, they don’t call you black!” Migrating racialisations and the production of Roma difference across Europe’, Journal of Ethic and Migration Studies (2017)

- ‘Struggles for the folk: politics of culture in Czechoslovak ethnography, 1940s-1950s’, History and Anthropology (2015)

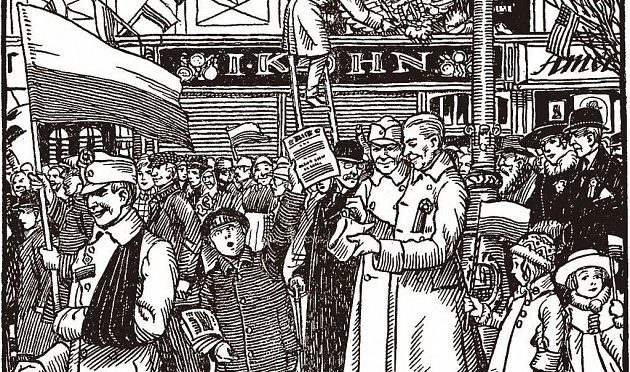

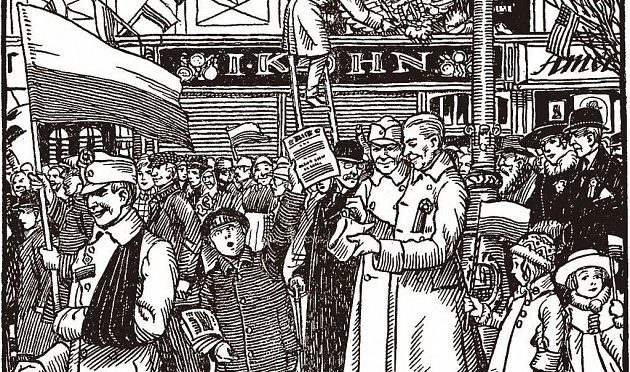

Une conférence de Ségolène PLYER (Université de Strasbourg)

Lieu : CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1 (salle de conférence, escalier C, 3e étage)

Horaires : 17h00-18h30

Organisateur : CEFRES

Langue : anglais

Fin 1918, le changement de régime politique en Bohême fut relativement pacifique. Or, les archives révèlent combien les contemporains appréhendaient la chute de la monarchie des Habsbourg ; mais elles gardent aussi les traces de leurs attentes envers la nouvelle République. À travers les revendications, hésitations et conflits qui se superposèrent jusqu’en 1919 de manière complexe, le cas du piémont à la frontière silésienne (au peuplement mixte germano-tchèque), montrera comment le nouveau pacte social se négocia aussi à l’échelle locale.

Illustration : Lithographie reproduite par : https://nachodsky.denik.cz/kultura_region/pamatne-rijnove-dny-roku–v-hradci-kralove20081028.html