Une conférence de Ségolène PLYER (Université de Strasbourg)

Lieu : CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1 (salle de conférence, escalier C, 3e étage)

Horaires : 17h00-18h30

Organisateur : CEFRES

Langue : anglais

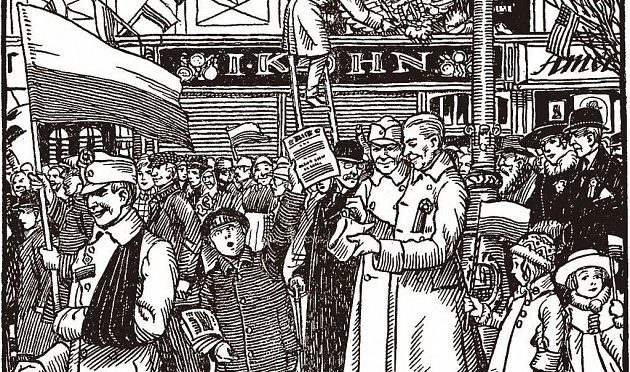

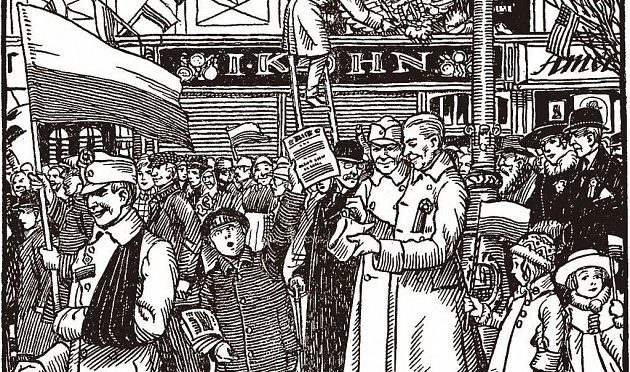

Fin 1918, le changement de régime politique en Bohême fut relativement pacifique. Or, les archives révèlent combien les contemporains appréhendaient la chute de la monarchie des Habsbourg ; mais elles gardent aussi les traces de leurs attentes envers la nouvelle République. À travers les revendications, hésitations et conflits qui se superposèrent jusqu’en 1919 de manière complexe, le cas du piémont à la frontière silésienne (au peuplement mixte germano-tchèque), montrera comment le nouveau pacte social se négocia aussi à l’échelle locale.

Illustration : Lithographie reproduite par : https://nachodsky.denik.cz/kultura_region/pamatne-rijnove-dny-roku–v-hradci-kralove20081028.html

Annette Wieviorka est certainement l’une des plus célèbres historiennes françaises de la Shoah et une spécialiste de l’histoire des Juifs en France. Directrice de recherche émérite du CNRS, elle vient de publier 1945, la découverte (Le Seuil, 2017), sur la découverte des camps de concentration nazis par les alliés en avril et mai 1945 à travers les témoignages de deux correspondants de guerre. Sur son parcours, elle est revenue dans un long entretien avec Séverine Nikel publié sous le titre L’heure d’exactitude (2011). On citera parmi ses livres l’incontournable L’Ère du témoin (1998), de même que Déportation et génocide : entre la mémoire et l’oubli (1992) et Le Procès Eichmann : 1961 (1989). Annette Wieviorka livrera ses dernières réflexions sur la figure du témoin pendant la guerre lors de sa conférence à Prague.

Annette Wieviorka est certainement l’une des plus célèbres historiennes françaises de la Shoah et une spécialiste de l’histoire des Juifs en France. Directrice de recherche émérite du CNRS, elle vient de publier 1945, la découverte (Le Seuil, 2017), sur la découverte des camps de concentration nazis par les alliés en avril et mai 1945 à travers les témoignages de deux correspondants de guerre. Sur son parcours, elle est revenue dans un long entretien avec Séverine Nikel publié sous le titre L’heure d’exactitude (2011). On citera parmi ses livres l’incontournable L’Ère du témoin (1998), de même que Déportation et génocide : entre la mémoire et l’oubli (1992) et Le Procès Eichmann : 1961 (1989). Annette Wieviorka livrera ses dernières réflexions sur la figure du témoin pendant la guerre lors de sa conférence à Prague.

Écoutez les dernières interventions d’Annette Wieviorka sur France Culture ici !

Lieu : Faculté des Lettres de l’Université Charles, pl. J. Palach, salle 200

Horaires : 17h30-19h30

Organisateurs : Kateřina Čapková, Clara Royer et Milan Žonca

Partenaires : CEFRES, Centre d’études juives de Prague (Faculté des lettres de l’Université Charles) et Institut d’histoire contemporaine de l’Académie tchèque des sciences. Avec le soutien de l’Institut français de Prague

Langue : français avec traduction simultanée en tchèque

Illustration : « Taking photos of the victims in the ghetto (Budapest, 19. January 1945) ». Source : http://phdn.org/archives/holocaust-history.org/hungarian-photos/

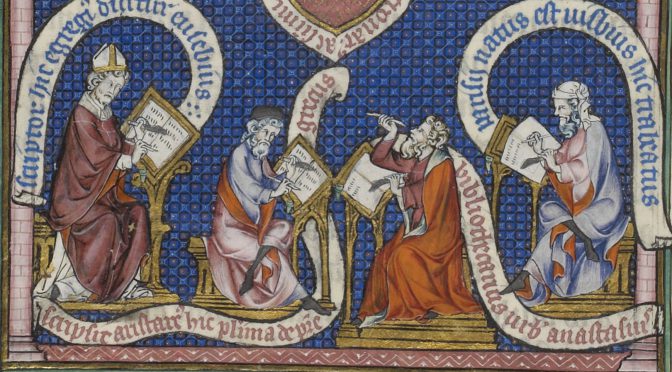

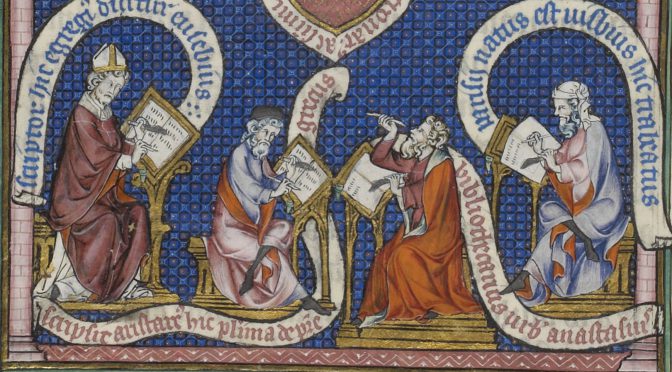

Transfert, traduction et transmission du savoir dans les réseaux monastiques. Directions et approches de recherche dans l’étude des modèles aux époques médiévale et moderne

Conférence plénière de József Laszlovszky (Département d’études médiévales, Central European University, Budapest)

Où et quand : Palais Špork, Hybernská 3, Prague 1, salle 303 à 17h30

Langue : anglais

József Laszlovszky est professeur au Département d’études médiévales de la CEU et professeur invité au Département d’archéologie médiévale et post-médiévale de l’Université Loránd Eötvös. Ses domaines couvrent l’archéologie, archéozoologie, la culture matérielle et l’histoire de la vie quotidienne en particulier dans les champs de l’histoire ecclésiastique, urbaine et économique. Il dirige le programme Cultural Heritage Studies à la CEU.

József Laszlovszky est professeur au Département d’études médiévales de la CEU et professeur invité au Département d’archéologie médiévale et post-médiévale de l’Université Loránd Eötvös. Ses domaines couvrent l’archéologie, archéozoologie, la culture matérielle et l’histoire de la vie quotidienne en particulier dans les champs de l’histoire ecclésiastique, urbaine et économique. Il dirige le programme Cultural Heritage Studies à la CEU.

Résumé (en anglais)

Interactions and exchanges (spiritual and material) between monastic communities have been discussed in monastic studies for a very long period of time: to some extent the history of monastic culture and the issue of mission by monastic groups cover all related research questions in this context. Textual and church historical research of monastic rules, the movement and travels of leading monastic figures, the history of pilgrimages, the transmission of texts between monastic scriptoria, and the study of monastic libraries were typical research directions in these previous studies. More recently, the concept of knowledge transfer was introduced as a holistic approach and more emphasis has been given to the problem of communication.The question is not only about the object of the knowledge transfer, but more about the ways and means of interactions between the monastic communities.

By using the results of a joint research project carried out by the FOVOG (Research Centre for the Comparative History of Religious Orders) in Dresden and the Department of Medieval Studies at CEU (Budapest) during the last some years this paper offers an overview of the new research directions in monastic studies. It will discuss the key concepts of these studies, such as the transmission of ideas, objects and complex knowledge packages in monastic circles. These examples allow us to understand better the general problem of monastic life. The combination of a written regula and of a set of unwritten rules and practices is the key factor in establishing a new monastic community. Research results will be presented on the issue of monastic architecture, technological innovations and of „monastic business management”. Recent studies in the field of such questions in the medieval and early modern period have already demonstrated that the traditional boundaries between the different monastic orders should not be taken as clear cut division lines and more interaction can be detected in this respect. By introducing new research concepts into these fields of studies, such as the concept of monastic landscape, a more global (international) research direction can be developed. At the same time, local aspects and influences can also be taken into consideration, and for these the issue of siting or site selection in the process of a new monastic foundations play a crucial role.

Instead of a panoramic and general overview of all these questions, the paper will offer case-studies to highlight different research approaches and concepts, particularly in the context of material evidence for knowledge transfer and transmission of ideas.

Une conférence de Sabine Arnaud (Centre Alexandre Koyré, EHESS)

Quand : mercredi 3 mai, 18h30-20h

Où : Institut français de Prague, 5e étage, Štěpánská 35, Prague 1

Langue : anglais

Résumé

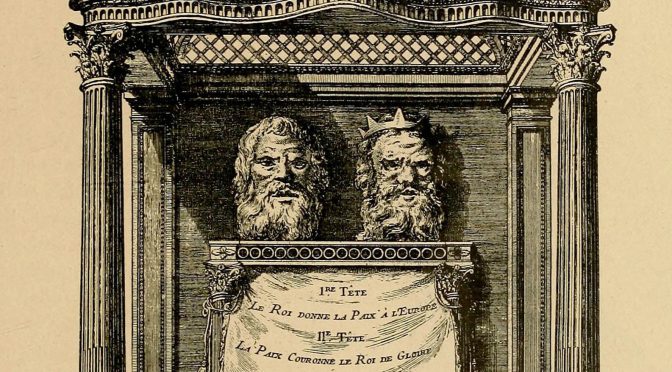

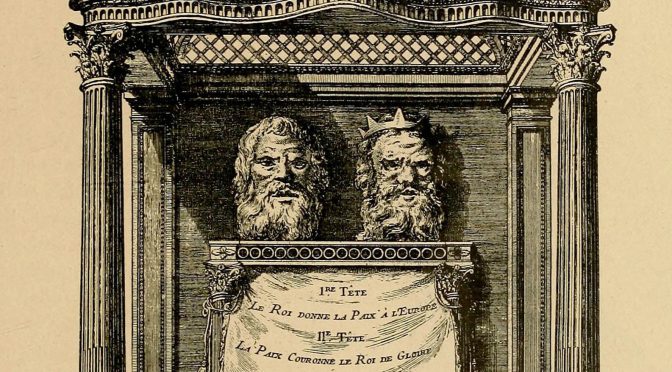

La fascination qu’exerça l’invention d’une machine parlante fait se croiser deux sujets majeurs du dix-huitième siècle : l’articulation comme signe de civilisation et la polémique autour de l’homme-machine. Alors que se développe l’enseignement de la parole aux élèves dits « sourds-muets », certains ont pu considérer la machine comme un complément de l’œuvre de la nature susceptible de fournir de nouveaux moyens de communiquer à l’humanité. D’autres en vinrent à présenter la machine comme un modèle pour enseigner l’articulation et les rouages de la voix humaine. C’est ainsi que la machine parlante a, d’une part, représenté une source d’enchantement et de terreur : si les machines pouvaient parler, le langage pouvait-il être considéré comme une caractéristique strictement humaine ? D’autre part, si l’articulation était mécanique, qu’est-ce qui distinguait les hommes des animaux ? J’analyserai comment les philosophes, les ingénieurs, hommes de lettres et pédagogues français du XVIIIe siècle ont médité à l’acquisition du langage et comment ils ont articulé la relation entre corps, machine et langage en rapport à leurs idées sur l’humanité en tant que telle.

Illustration : Affiche des Têtes parlantes de l’Abbé Mical.

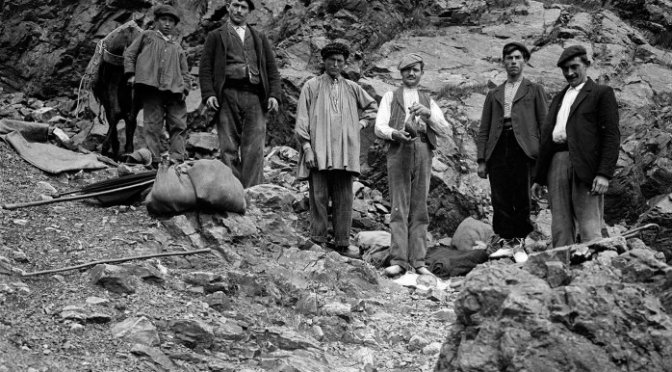

Une conférence de Laure Teulières

(Université Toulouse-Jean Jaurès)

dans le cadre du Forum Visegrad

Où et quand : Institut français de Prague, Štěpánská 35, Prague 1, 5e étage, le 26 avril à 18h30

Résumé

Programme

Mardi 25 avril – Varsovie

Immigration in order to repopulate: measures, narratives and migrant social paths in France post-WW1. Journée d’études autour de Laure Teulières au Centre de civilisation française et d’études francophones

Langue : anglais

Mercredi 26 avril – Prague

18h30-20h00

« Etrangers d’ici » : migrants et migrations en France à travers des films de la Cinémathèque de Toulouse. Conférence grand public de Laure Teulières organisée par le CEFRES.

Lieu : Institut français de Prague (5e étage), Štěpánská 35, Prague 1

Langue : français

Jeudi 27 avril – Prague

14h00-19h00

Autour des migrations du moitié du 20e siècle – perspectives de deux côtés de La Manche. Journée d’études avec Laure Teulières et Simon Gunn.

Lieu : salle 303, Hybernská 3, Prague 1

Langue : anglais