La première session du séminaire épistémologique du CEFRES sera animée par Jérôme Heurtaux (directeur du CEFRES), Chiara Mengozzi (FF UK / chercheuse associée au CEFRES FF UK) et Mitchell Young (IMS FSV UK).

Jerôme Heurtaux et Mitchell Young introduiront le séminaire et présenteront de façon générale les concepts et leur utilisation en sciences sociales et humaines.

Chiara Mengozzi fera un bilan du séminaire épistémologique et proposera des pistes de réflexion pour l’année à venir. Elle présentera brièvement la problématique de la « migration » des concepts et des théories d’une discipline et d’un contexte à l’autre.

Nous fonderons notre discussion sur les deux textes suivants :

- John Gerring, “What Makes a Concept Good? A Criterial Framework for Understanding Concept Formation in the Social Sciences”, Polity 31-3, 1999, p. 357-393.

- Bastien BOSA, „Des concepts et des faits. La double contradiction des sciences sociales“, Labyrinthe 37 2011-2, p. 121-147.

Pour les obtenir, les participants au séminaire peuvent écrire à Claire Madl (claire[at]cefres.cz)

Durant cette session, le programme du semestre d’hiver sera établi.

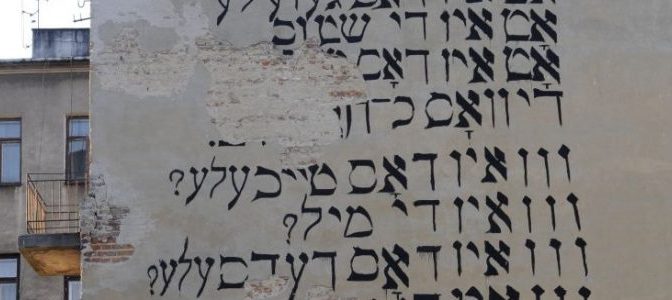

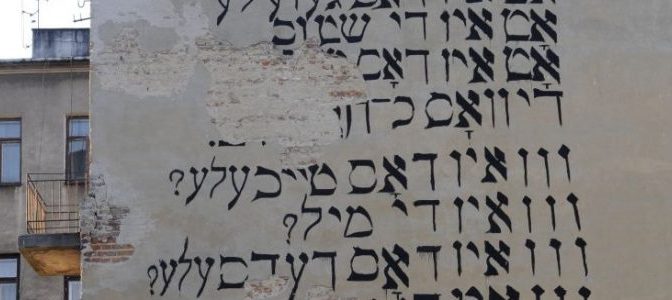

Conférence de Karolina Szymaniak (Université de Wroclaw) dans le cadre du séminaire d’histoire moderne des Juifs, organisé par l’Institut d’histoire contemporaine (Académie tchèque des sciences) et le CEFRES en partenariat avec l’Institut Masaryk (Académie tchèque des sciences).

Lieu : Na Florenci 3, 110 00 Prague 1

Horaires : 17h30-19h00

Langue : anglais

Présentation

Quand en 1988, dans un poème aujourd’hui célèbre, le poète Marcin Świetlicki émit une critique acérée de la rhétorique de l’opposition culturelle et de son appropriation par l’histoire, il écrivit :

Instead of saying: I have a toothache, I’m

hungry, I’m lonely (…)

they say quietly: Wanda

Wasilewska, Cyprian Kamil Norwid,

Józef Piłsudski, the Ukraine, Lithuania

Thomas Mann, the Bible, and at the end a little something

in Yiddish”

(trans. W. Martin).

Comme l’a montré Eugenia Prokop-Janiec, à partir des années 1980, le yiddish a été considéré comme une partie d’un code appartenant à une culture indépendante et tout investissement qui lui était consacré devint une forme de résistance. Mais qu’est-ce que „ce petit quelque chose“ (little something) et quelle tradition sous-tend sa présence dans le discours polonais ? De quelle signification et de quel contenu était-il investi ? Comment cette tradition joue-t-elle encore dans les représentations contemporaines du passé juif polonais et dans la façon dont nous écrivons l’histoire de la culture en Pologne ?

Nous examinerons les approches aussi bien actuelles que possibles de l’étude des contacts culturels yiddish-polonais au XXe siècles, leurs limites et leurs ramifications. Dans ce qui est un projet en cours, nous essayons de penser d’autres manières de conceptualiser l’histoire de la culture en Pologne en nous tournant vers l’histoire des relations culturelles yiddish-polonaises et de leurs discours, en les interprétant au prisme particulier des cultural studies. Cette approche englobe la question des minorités, respecte leur indépendance et crée un espace où „le petit quelque chose“ devient un phénomène à part entière, polyphonique et complexe.

Programme

9:30 Clara Royer : Introduction

10:00 Martin Pjecha : The Táborites in Christian apocalypticism

10:35 Adéla Klinerová : Reception of French Early Modern Architecture within 19th-Century Historicism in the Czech Lands and Central Europe

11:05 Pause

11:20 Dan Cîrjan : Regulating Citizenship through Debt in 1920s Romania

12:05 Florence Vychytil-Baudoux : Studying Polonia from a transnational perspective : reconciling unity and diversity

12:40 Pause déjeuner

14:00 Julien Wacquez : The Implementation of Fiction Within Science: the Case Study of the Dyson Sphere

15:35 Yuliya Moskvina : State, Squat, Society: the limits to urban commons

16:10 Aníbal Arregui : Editorial Boar: Animal Amendements on Barcelona Urban Relationality

16:45 Pause

17:00 Anna Gnot : Indirect and direct autobiographism in the late work of Ota Filip (2000-2018)

17:35 Thomas Mercier : The Threshold of Europe: Derrida in Prague

Conférence de Peter Hallama (EHESS) dans le cadre du séminaire d’histoire moderne des Juifs, organisé par l’Institut d’histoire contemporaine (Académie tchèque des sciences) et le CEFRES en partenariat avec l’Institut Masaryk (Académie tchèque des sciences).

Lieu : Na Florenci 3, 110 00 Prague 1

Horaires : 17h00-18h30

Langue : anglais

Présentation

Cette conférence vise à réévaluer l’intérêt grandissant pour la culture, la religion et l’histoire juives dans la dernière décennie du socialisme d’État connue par la Tchécoslovaquie. Elle se penchera sur trois aspects : les conflits générationnels au sein de la communauté juive, alors que les membres de la jeune génération interrogeaient le passé et la religiosité de leurs familles ; les appropriations par les dissidents de l’histoire et de la culture juives ; et le début d’une nostalgie pour la Mitteleuropa, dont le souvenir s’opposait aux tendances homogénéisantes du régime communiste en faveur d’un idéal d’hétérogénéité culturelle, nationale et religieuse. Cette conférence discutera donc des principales façons dont les Tchèques, juifs et non juifs, ont redéfini alors la judéité, tout en cherchant à éviter une affirmation normative d’une identité juive « virtuelle » vs une identité « authentique ».

Conférence de Diana Dumitru (Ion Creanga State Pedagogical Institute, Chisinau) dans le cadre du séminaire d’histoire moderne des Juifs, organisé par l’Institut d’histoire contemporaine (Académie tchèque des sciences) et le CEFRES en partenariat avec l’Institut Masaryk (Académie tchèque des sciences).

Lieu : Na Florenci 3, 110 00 Prague 1

Horaires : 17h00-18h30

Langue : anglais

L’histoire des Juifs soviétiques dans la période d’après-guerre est généralement perçue comme un épisode sombre, à cause de la répression, de l’expulsions des Juifs de l’appareil d’état, et de la coexistence d’antisémitisme d’état et des masses. Une analyse de la situation des Juifs dans la Moldavie soviétique interroge la vue monolithique de l’expérience juive dans la période tardive du stalinisme, et démontre que les circonstances locales d’après-guerre ont encouragé une forte promotion des Juifs dans les postes clefs de cette république.

Parallèlement, la présentation cherchera à mettre en évidence les conséquences de cette nouvelle visibilité publique des Juifs dans la relation triangulaire qui unie Juifs, institutions de l’état et des partis, et non-Juifs en Moldavie soviétique.

Illustration : Moses Chubat and his Friends (Kishinev 1947)

Septième session du séminaire épistémologique commun du CEFRES et de l’Institut d’études internationales de la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles (FSV UK)

Lucie Trlifajová (FSV UK / doctorante associée au CEFRES)

Reprendre le contrôle, reconstruire la citoyenneté. Les politiques sociales dans les régions en décomposition

Lieu : CEFRES, Na Florenci 3, 110 00 Prague 1, 3e étage entrée C

Date : jeudi 19 avril 2018, à partir de 15 h 30

Langue : anglais

Text:

- Yuval-Davis, Nira. Introduction. Framing the questions, in: (id.) The politics of belonging: Intersectional contestations. Sage 2011, pp. 1-25.