Débat-discussion

Lieu et horaire : Institut français de Berlin, Salle Boris Vian (Kurfürstendamm 211, Berlin), à 19h

Organisateurs : Centre Marc Bloch, Institut français de Berlin, CEFRES et Université de Nanterre, avec le soutien de l’Institut français de Paris

Organisatrices : Catherine Gousseff (Centre Marc Bloch), Sylvie Robic (Université de Nanterre), Clara Royer (CEFRES), Dominique Treilhou (Institut français de Berlin)

Langues : français, allemand (traduction simultanée)

Cette table ronde se déroulera dans le cadre du Cycle Mai 68 de projections-débats, de journées d’études, d’exposition autour du cinquantenaire de Mai 68.

En présence de grands témoins des événements européens de 1968 :

- Libuše Černá (République tchèque)

- Jan Gross (Pologne)

- Jean-Yves Potel (France)

- Peter Schneider (Allemagne)

Modération : Thomas Wieder (Le Monde)

Pour plus d’informations : Cycle Mai 68.

Voir les autres événements du Cycle Mai 68 : colloque international « Vents d’Est, Vents d’Ouest » et conférence de clôture « Journée 68 à Prague ».

Découvrez le programme du Cycle Mai 68 ici

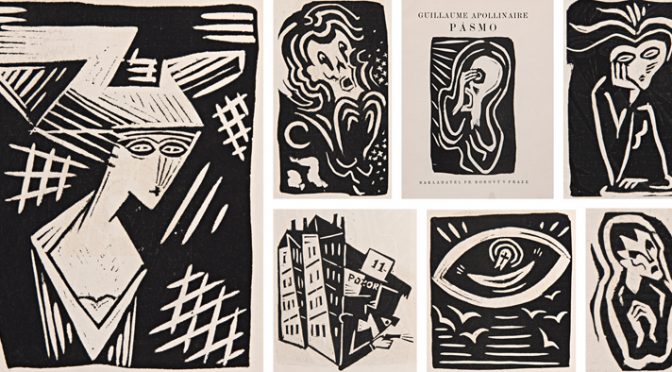

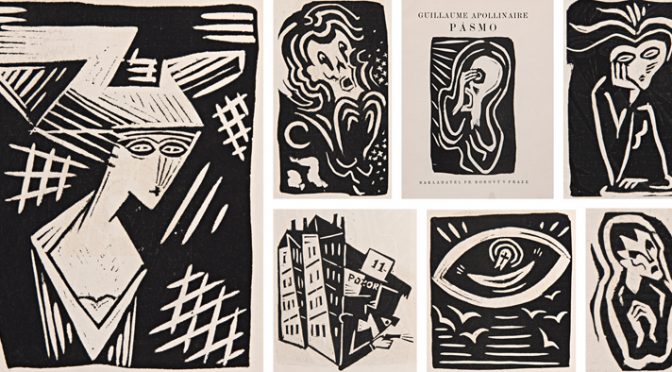

À l’occasion de l’exposition Notre France. La poésie française dans les traductions et les illustrations tchèques du XXe siècle qu’organise le Musée de la littérature tchèque au pavillon d’été de Hvězda du 11 mai au 31 octobre 2018 dans le cadre du programme « L’année européenne de l’Héritage culturel 2018 » et du projet « Un Siècle commun », le CEFRES organise le 3 mai une table ronde sur la traduction de la poésie.

Lieu : Institut français de Prague, 5e étage (Štěpánská 35, Prague 1 110 00)

Horaires :18h-20h

Langue : français

Avec la participation de :

- Robert Kolár (ÚČL AV ČR)

- Guillaume Métayer (CELLF-CNRS)

- Jiří Pelán (FF UK)

- Jovanka Šotolová (FF UK)

Modérateurs : Antoine Marès (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Clara Royer (CEFRES)

Illustration : Linogravures de Josef Čapek pour le recueil Pásmo (Zone), 1919, de G. Apollinaire, traduit en tchèque par Karel Čapek

Sixième séance 2018 du séminaire épistémologique commun du CEFRES et de l’IMS

Florence Vychytil-Baudoux (CEFRES – EHESS)

Transborder Societies : Diaspora and its Limits as an Analytical Concept

Où : bibliothèque du CEFRES – Na Florenci 3, 110 00 Prague 1

Quand : jeudi 3 mai 2018 de 15h30 à 17h

Langue : anglais

Texte :

- Rogers Brubaker, « The ‘Diaspora’ Diaspora », Ethnic and Racial Studies, vol. 28, n° 1, janvier 2005, p. 1-19.

La cinquième session du séminaire épistémologique commun du CEFRES et de l’Institut d’études internationales de la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles (FSV UK) sera tenue par deux doctorants :

Jan Koutník (FSV UK) : L’autoritarisme concurrentiel

Jamal Yazliyeva (FSV UK) : La censure des mass media

Lieu : CEFRES, NaFlorenci 3, 110 00 Prague 1, 3e étage entrée C

Date : jeudi 19 avril 2018, à partir de 15 h 30

Langue : anglais

Textes:

- Levitsky and Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War, Cambridge University Press, 2010, p. 1-36.

- Irum Saeed Abbasi and Laila Al-Sharqi, “Media censorship: Freedom versus responsibility. Review”, Journal of Law and Conflict 7(4), August 2015, p. 21-25.

Image : Ivan Kafka: Koberec pro nahodilého houbáře VI [Tapis pour ramasseur de champignon occasionnel] (1998)

Une conférence de Ségolène PLYER (Université de Strasbourg)

Lieu : CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1 (salle de conférence, escalier C, 3e étage)

Horaires : 17h00-18h30

Organisateur : CEFRES

Langue : anglais

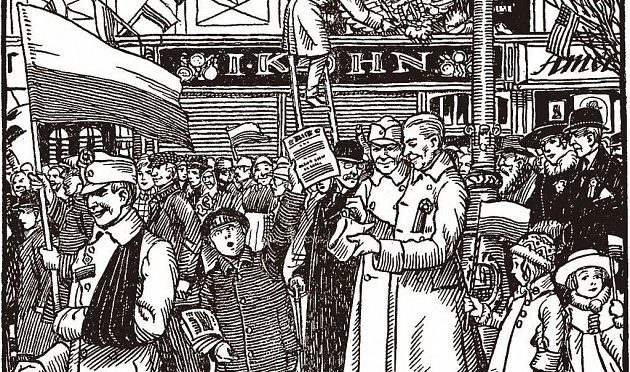

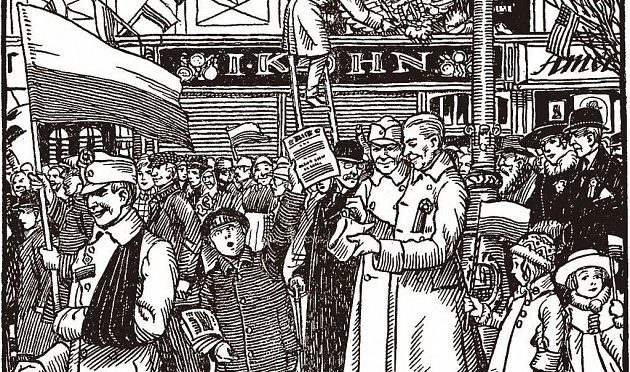

Fin 1918, le changement de régime politique en Bohême fut relativement pacifique. Or, les archives révèlent combien les contemporains appréhendaient la chute de la monarchie des Habsbourg ; mais elles gardent aussi les traces de leurs attentes envers la nouvelle République. À travers les revendications, hésitations et conflits qui se superposèrent jusqu’en 1919 de manière complexe, le cas du piémont à la frontière silésienne (au peuplement mixte germano-tchèque), montrera comment le nouveau pacte social se négocia aussi à l’échelle locale.

Illustration : Lithographie reproduite par : https://nachodsky.denik.cz/kultura_region/pamatne-rijnove-dny-roku–v-hradci-kralove20081028.html

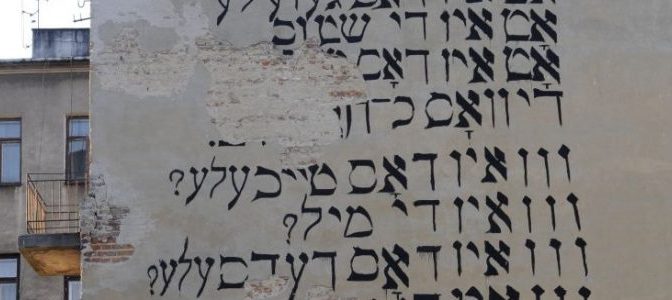

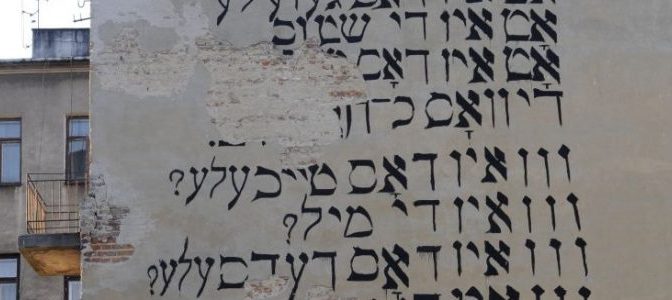

Conférence de Karolina Szymaniak (Université de Wrocław) dans le cadre du séminaire d’histoire moderne des Juifs, organisé par l’Institut d’histoire contemporaine (Académie tchèque des sciences) et le CEFRES en partenariat avec l’Institut Masaryk (Académie tchèque des sciences).

Lieu : Na Florenci 3, 110 00 Prague 1

Horaires : 17h00-18h30

Langue : anglais

Lorsqu’en 1988 le poète Marcin Świetlicki a formulé, dans son désormais célèbre poème, sa critique sévère de la rhétorique de l’opposition culturelle et de son appropriation par l’histoire, il écrivit : « plutôt que de dire : j’ai mal aux dents, j’ai/ faim, je suis seul (…)/ ils disent calmement : Wanda/ Wasilewska, Cyprian Kamil Norwid,/ Józef Piłsudski, Ukraine, Lituanie/ Thomas Mann, la Bible, et finalement un petit quelque chose/ en Yiddish ». Comme Eugenia Prokop-Janiec l’a montré dans les années 1980, le Yiddish a été considéré comme faisant partie du code de la culture indépendante, et s’y intéresser est devenu une forme de résistance. Mais quel était ce « petit quelque chose » indéfini, et quelle tradition était alors sous-jacente à sa présence dans le discours polonais ? Quelle signification et quel contenu lui était-il conféré ? Comment cette tradition met-elle sous pression les représentations du passé juif polonais et la manière dont nous écrivons l’histoire de la culture en Pologne ?

L’exposé prendra la forme d’une discussion sur les approches existantes et à venir concernant l’étude des contacts culturels polonais-yiddish au cours du XXe siècle, sur leurs limites et leurs ramifications. Il s’agit d’un travail de présentation sur un projet en cours. En s’intéressant à l’histoire des relations culturelles du polonais-yiddish et aux discours, en les interprétant par le prisme de différentes études culturelles, cette étude cherche aussi à proposer d’autres manières de conceptualiser l’histoire de la culture en Pologne. Cette approche prend en compte les perspectives des minorités, tout en respectant leur indépendance, et crée un espace où un « petit quelque chose » peut se transformer en un phénomène polyphonique complexe régit par ses propres règles.