Conférence de Daniel Baric

Lieu : Institut d’Histoire de l’Art (Husova 4, Prague 1)

Date et horaires : 22 mai 2019 à 16h30

Organisateurs : CEFRES, ÚDU AV ČR

Daniel Baric

Daniel Baric

Après des études en histoire et dans les domaines germanique, slave et hongrois à Paris, Berlin et Budapest, Daniel Baric a enseigné au département d’allemand de l’université de Tours avant de rejoindre au sein de l’UFR d’Études slaves de Sorbonne Université le département de BCMS (bosniaque-croate-monténégrin-serbe).

Ses recherches portent sur les transferts culturels et l’interculturalité en Europe centrale, en particulier dans l’Empire des Habsbourg.

Contenu de la conférence

La question de l’élaboration d’une politique du patrimoine et son appropriation par les acteurs locaux prend place dans une réflexion plus large sur la nature des liens entre le centre du pouvoir impérial, en l’occurrence autrichien, et ses périphéries orientales.

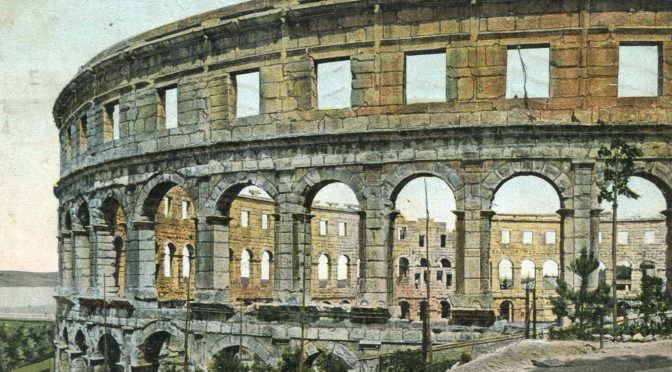

Le cadre géographique et historique de la recherche menée actuellement par Daniel Baric est double, à la fois danubien, centré sur les institutions impériales viennoises à l’origine de cette politique patrimoniale, et sud-est européen, en prenant pour terrain d’étude privilégié les provinces les plus périphériques de l’Autriche-Hongrie, la Bosnie-Herzégovine sous administration austro-hongroise (1878-1918) et la côte adriatique.

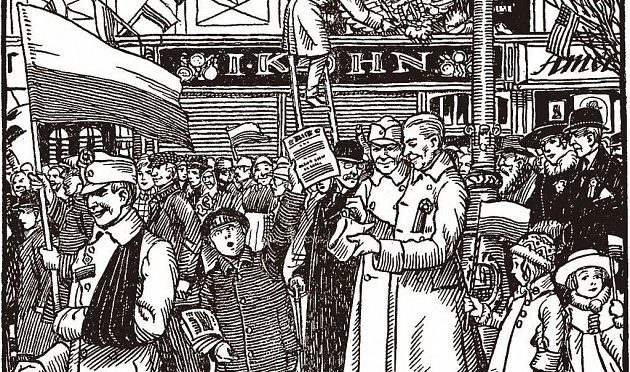

La réflexion porte sur les conséquences matérielles et intellectuelles de la césure que représente la disparition du cadre impérial austro-hongrois dans la politique de catalogage et de mise en valeur du patrimoine.

Ce sont en effet les mêmes archéologues (Carl Patsch à Sarajevo puis Vienne, Anton Gnirs à Pula puis à Loket) qui durent trouver dans un cadre étatique bouleversé, ayant subi les conséquences de l’écroulement des structures impériales, des formes nouvelles de protection du patrimoine à travers la création de nouveaux musées et de nouvelles chaires universitaires.

Dans les deux cas, il s’agit de savants nés en Bohême, formés à Prague, qui furent envoyés dans les provinces slavophones du Sud de l’Autriche-Hongrie et qui achevèrent leurs travaux une fois retournés en Bohême et en Autriche.

L’empreinte décisive des travaux archéologiques consacrés à la présence romaine se trouva modifiée par un éloignement de leurs premiers terrains d’exploration et plus fondamentalement encore par les bouleversements politiques : l’importance stratégique des études sur la romanisation et la latinité impériale à l’époque austro-hongroise s’estompe au profit d’un paradigme archéologique médiéval et national.

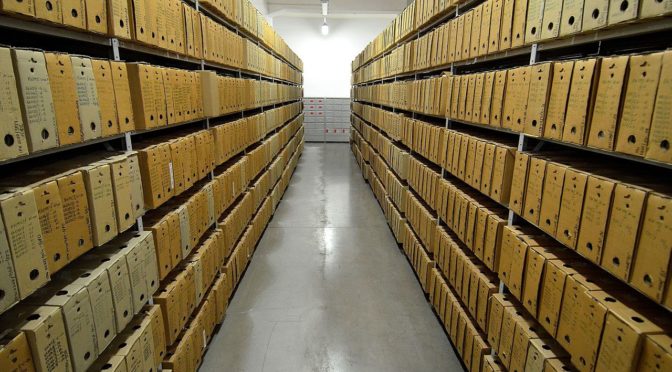

On examinera par conséquent le lien entre biographie et topographie à la lumière de nouvelles recherches autour de manuscrits (en particulier de nature autobiographique) en voie de publication.

Bibliographie de Daniel Baric

Publication

1. Langue allemande, identité croate. Au fondement d’un particularisme culturel, Paris, Armand Colin, 2013. (Croatian translation : Zagreb, Leykam, 2015)

En tant qu’éditeur

2. Identités juives en Europe centrale, des Lumières à l’entre-deux-guerres, with Tristan Coignard and Gaëlle Vassogne, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2014.

3. Archéologies méditerranéennes, Revue germanique internationale, 2012.

4. Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale, with Jacques Le Rider and Drago Roksandić, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.

http://lettres.sorbonne-universite.fr/BARIC-Daniel?lettre=b