Table ronde préparatoire du 23e Congrès international des sciences historiques à Poznań 2020

Date et lieu : 31 octobre 2019, 13-17h, bibliothèque du CEFRES (Na Florenci 3, Prague 1)

Organisateurs : Laboratoire d’histoire (électro)technique de la Faculté d’électricité de l’Université polytechnique de Prague, CEFRES, Association des historiens de la République tchèque, Association pour l’histoire d’économie et sociale de la République tchèque, Université Bordeaux Montaigne et École polytechnique de Paris

Langue : français et anglais

Programme

I. Mot d’introduction

- Mme Claire Madl, directrice adjointe du CEFRES

- M. Mathieu Wellhoff, Attaché de coopération scientifique et universitaire (Ambassade de France en République tchèque)

- M. Jiří Kocián, président de l’Association des historiens de la République tchèque et vice-directeur du Comité national des sciences historiques

- Mme Marcela Efmertová, présidente de l’Association pour l’histoire d’économie et sociale de la République tchèque et directrice du Laboratoire d’histoire (électro)technique de la Faculté d’électricité de l’Université polytechnique de Prague

II. Communications

- Prof. Michel Figeac (Université Bordeaux Montaigne) : Noblesse et innovation économique au siècle des Lumières

- Prof. Éric Godelier (École polytechnique de Paris) : Comment traiter de la nationalité en histoire des entreprises : quelques pistes de réflexion

- Prof. Milan Hlavačka (Institut d’histoire de l’Académie tchèque des sciences, Prague) : Les Ringhoffer, une famille d’entrepreneurs anoblis (en anglais)

- Prof. Marcela Efmertová (Faculté d’électricité, Université polytechnique de Prague) : František Křižík – membre de la Chambre haute du Parlement (Panská sněmovna), et l’électrification des Pays tchèques

III. Discussion

*******************************************

Cette journée préparatoire à la table ronde du 23è Congrès international des sciences historiques de Poznań 2020 se poursuit le vendredi 1er novembre 2019, à partir de 10h00, à la Faculté d’électricité de l’Université polytechnique de Prague (salle 80). Voir le programme complet : Électrification et sciences informatiques en Tchécoslovaquie.

Atelier de professeurs et jeunes chercheurs en sciences sociales ouvert à tous

Dans le cadre de la Nuit des idées 2019 intitulée « Face au présent : être ou ne pas être féministe aujourd’hui ? », l’Institut français de Prague et le CEFRES organisent une table ronde sur les enjeux contemporains du féminisme.

Lieu : Bibliothèque du CEFRES (Na Florenci 3, Prague 1)

Horaires : 14h-16h

Organisateurs : Felipe Fernandes (doctorant EHESS associé au CEFRES) et Olga Slowik (doctorante de l’Université Charles associée au CEFRES)

Langue : anglais

Table ronde : Qui a peur des études de genre ?

Tandis que les études de genre se multiplient et gagnent en notoriété, elles se voient constamment remises en cause aussi bien dans la société que dans la sphère politique. Tels les idéaux de la démocratie, de la justice et de l’équité, leurs ambitions ont besoin d’efforts quotidiens pour assurer leur existence ; elles requièrent une impulsion continue – moto perpetuo. Cet atelier rassemblera des professeurs et de jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales qui consacrent leur recherche au genre pour discuter des débats dont font l’objet leur spécialité.

Avec la participation de :

- Réjane Sénac (France)

- Blanka Knotková-Čapková (République tchèque)

- Anikó Gregor (Hongrie)

Modération : Olga Slowik et Felipe Fernandes

Table ronde

Date et horaires : 20 novembre 2018, de 10h à 12h

Lieu : Bibliothèque du CEFRES

Organisateurs : Institut de relations internationales de la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles (IMS FSV UK), CEFRES et Prague Civil Society Centre

Langue : anglais

Intervenants

- Jérôme Heurtaux (directeur du CEFRES)

- Valeria Korablyova (Senior Fellow au Département d’études russes et d’Europe orientale, IMS FSV UK, domaine : Ukraine)

- Igor Blaževič (directeur de programme à Prague Civil Society Centre)

- Jiří Kocián (chercheur au Département d’études russes et d’Europe orientale, IMS FSV UK, domaine : Roumanie)

Modéré par Kateřina Králová (directrice du Département d’études russes et d’Europe orientale, IMS FSV UK)

En Arménie, les récentes protestations de masse qui ont renversé le régime installé de longue date à la tête du pays ont été baptisées « Révolution de velours ». Ce qualificatif faisait-il référence aux événements survenus en Europe centrale il y a 30 ans ? Si oui, qu’est-ce que ces derniers ont légué à notre 21e siècle ? Le « pouvoir des sans-pouvoir » offre-t-il toujours un outil de transformation politique et sociale ? Autre question cruciale : les mouvements non-violents de protestation sont-ils capables de mettre en œuvre des programmes à long terme ou bien, une fois l’événement passé, le retour aux « affaires quotidiennes » est-il inévitable ? Enfin, quels sont les traits communs de ces mouvements populaires nés dans des espaces et des moments variés.

Cette table ronde permettra de confronter et d’expliciter les particularités de mouvements de masse spécifiques, ceux de Pologne, d’Ukraine, et de Roumanie, mais aussi de les comparer à la récente vague de protestations apparue en Allemagne, aux États-Unis et ailleurs. La question placée au centre de la discussion est celle de la transformation politique fondée sur « le pouvoir des sans-pouvoir » ainsi que celle de l’écho que peuvent avoir des mouvements de protestation locaux dans un monde global.

Voir l’invitation ici

Lieu : Maison de l’Europe, Jungmannova 24, 110 00 Prague 1

Horaires : 17h-20h30

Partenaires : CEFRES, IFP, Centre Marc Bloch, Institut français de Berlin et Université Paris Nanterre, avec le soutien de l’Institut français de Paris

Langue : tchèque, français (interprétation simultanée)

Soirée de restitution des débats de Berlin, Nanterre et Prague en présence de la réalisatrice tchèque Olga Sommerová et de l’écrivaine et journaliste tchèque Eda Kriseová

Continuer la lecture de Les années 1968 font-elles encore date ? Réflexions croisées entre Paris, Prague et Berlin →

Débat-discussion

Lieu et horaire : Institut français de Berlin, Salle Boris Vian (Kurfürstendamm 211, Berlin), à 19h

Organisateurs : Centre Marc Bloch, Institut français de Berlin, CEFRES et Université de Nanterre, avec le soutien de l’Institut français de Paris

Organisatrices : Catherine Gousseff (Centre Marc Bloch), Sylvie Robic (Université de Nanterre), Clara Royer (CEFRES), Dominique Treilhou (Institut français de Berlin)

Langues : français, allemand (traduction simultanée)

Cette table ronde se déroulera dans le cadre du Cycle Mai 68 de projections-débats, de journées d’études, d’exposition autour du cinquantenaire de Mai 68.

En présence de grands témoins des événements européens de 1968 :

- Libuše Černá (République tchèque)

- Jan Gross (Pologne)

- Jean-Yves Potel (France)

- Peter Schneider (Allemagne)

Modération : Thomas Wieder (Le Monde)

Pour plus d’informations : Cycle Mai 68.

Voir les autres événements du Cycle Mai 68 : colloque international « Vents d’Est, Vents d’Ouest » et conférence de clôture « Journée 68 à Prague ».

Découvrez le programme du Cycle Mai 68 ici

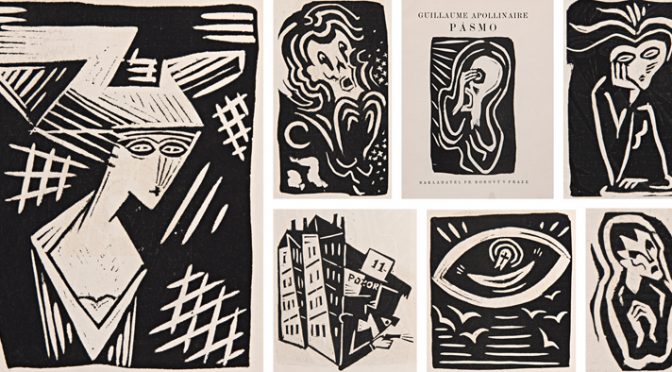

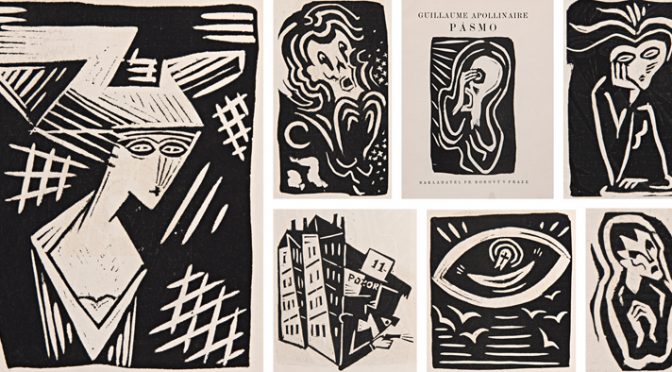

À l’occasion de l’exposition Notre France. La poésie française dans les traductions et les illustrations tchèques du XXe siècle qu’organise le Musée de la littérature tchèque au pavillon d’été de Hvězda du 11 mai au 31 octobre 2018 dans le cadre du programme « L’année européenne de l’Héritage culturel 2018 » et du projet « Un Siècle commun », le CEFRES organise le 3 mai une table ronde sur la traduction de la poésie.

Lieu : Institut français de Prague, 5e étage (Štěpánská 35, Prague 1 110 00)

Horaires :18h-20h

Langue : français

Avec la participation de :

- Robert Kolár (ÚČL AV ČR)

- Guillaume Métayer (CELLF-CNRS)

- Jiří Pelán (FF UK)

- Jovanka Šotolová (FF UK)

Modérateurs : Antoine Marès (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Clara Royer (CEFRES)

Illustration : Linogravures de Josef Čapek pour le recueil Pásmo (Zone), 1919, de G. Apollinaire, traduit en tchèque par Karel Čapek