La quatrième session du séminaire épistémologique organisé par le CEFRES et la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles sera animée par :

Yuliya Moskvina (FSV UK / CEFRES)

Sujet : Les ordres de la grandeur et espace urbain

Lieu : Bibliothèque du CEFRES – Na Florenci 3, Prague 1

Date : mercredi 27 novembre 2019 de 16h30 à 18h

Langue : anglais

Texte à lire:

- Luc Boltanski, Laurent Thévenot: « On Justification. Economies of Worth », (Princeton U. P. 2006 = De la justification. Les éconmies de la grandeur. Paris, Gallimard, 1991), chapters:

« The polity model » (74 – 80),

« A Framework for analyzing the commons worlds », « The sense of the common », « The art of living in different world » (140 – 158),

« The civic world » (185 – 193)

Une conférence de Jérôme Heurtaux (directeur du CEFRES) dans le cadre du Séminaire historique franco-tchèque organisé par l’Institut d’histoire tchèque de la Faculté des lettres (Université Charles de Prague), en collaboration avec le CEFRES.

Lieu : Faculté des lettres de l’Université Charles, nám. J. Palacha 2, Prague 1, salle 201

Date & horaire : 21 novembre 2019, 9h10-10h30

Langue : français

Continuer la lecture de Peut-on comparer les révolutions ? →

Rencontre informelle avec Claire Zalc autour sa recherche

Ouvert au public.

Discutants : Pavel Baloun (FHS UK / CEFRES), Florence Vychytil-Baudoux (EHESS / CEFRES), Francesca Rolandi (Institut Masaryk de l’Académie tchèque des sciences)

Animée par Jérôme Heurtaux (CEFRES)

Lieu : bibliothèque du CEFRES (Na Florenci 3, Prague 1)

Date : 18 novembre 2019, 14-16h

Organizateur : CEFRES

Langue : anglais

Claire Zalc (CNRS) est une historienne française spécialiste de l’immigration, des études juives et de l’histoire économique. Auteur prolifique et novatrice, elle a publié de nombreux livres tels que : Méthodes quantitatives pour l’historien (avec Claire Lemercier), Melting Shops. Une histoire des commerçants étrangers en France, ou encore Pour une microhistoire de la Shoah. Elle est aussi la coordinatrice du projet LUBARTWORLD « Migration et Shoah. Pour une microhistoire globale des trajectoires des Juifs de Lubartow à travers le monde, des années 1920 aux années 1950 ».

Gellner Seminar

Tatjana Thelen (Professor in the Department for Social and Cultural Anthropology, University of Vienna) donnera une conférence dans le cadre du séminaire Gellner co-organisé par l’Association tchèque d’Anthropologie sociale (CASA– Česká Asociace pro Sociální Antropologii) et la Société tchèque de Sociologie, en coopération avec le Département d’anthropologie générale (FHS UK) et le CEFRES.

Date et horaire : 14 novembre 2019, à partir de 17h30

Lieu : bibliothèque du CEFRES (Na Florenci 3, Prague 1)

Langue : anglais

Résumé (EN)

State, Kinship, Care: Towards a relational Approach

In October of this year (2019), the first two so-called ISIS-children arrived in Austria. Their mother was separated from her children, had disappeared during the war. Nothing is known about the father. Lacking birth certificates, citizenship was granted based on a DNA-test that established the kinship with their Austrian mother. The Kurdish self-government then gave them over to the Austrian state representatives at the Syrian border. Meanwhile, custody has been transferred to their maternal grandmother. This is only one recent example of the deep entanglement between kinship, state and care. Despite and constant co-production, kinship and state are still often dealt with conceptually separately, or even contrasting domains, which creates unhelpful blind spots. In my talk I will propose a relational approach that uses care as an entry road into ethnographically researching their intricate relationship. The aim is to show how kinship is not only influenced by the state but also shapes political structures. Ultimately, I argue that overcoming the stereotypical divide and myth of the “modern” family as functionless in politics, can be an important contribution of anthropology in public debates.

Tatjana Thelen is Professor in the Department for Social and Cultural Anthropology, University of Vienna. She has carried out fieldwork in Hungary, Romania, Serbia, and eastern Germany on questions of property reform, care, kinship and the state. The epistemic foundations and significance of boundary work between kinship and state formations increasingly form the focus of her research. This was at the heart of the interdisciplinary research group on Kinship and Politics, which she co-led at the Center for Interdisciplinary research in Bielefeld (ZIF). Recently, she co-edited Reconnecting State and Kinship (University of Pennsylvania Press 2018) and Stategraphy: Toward a Relational Anthropology of the State (Berghahn 2017).

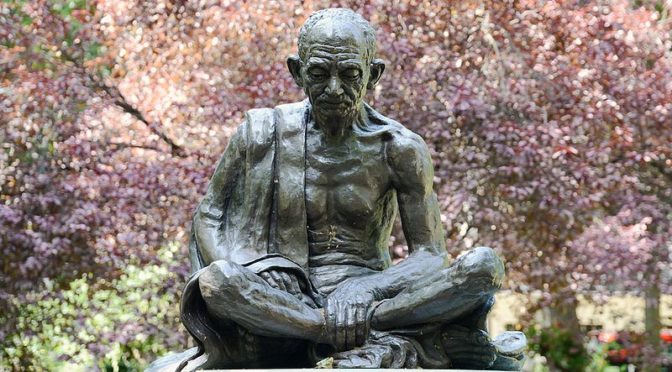

Une conférence de Eraldo Souza Dos Santos (doctorant à l’Université Panthéon-Sorbonne, Paris, associé au CEFRES) dans le cadre du Séminaire historique franco-tchèque organisé par l’Institut d’histoire tchèque de la Faculté des lettres (Université Charles de Prague), en collaboration avec le CEFRES.

Lieu : Faculté des lettres de l’Université Charles, nám. J. Palacha 2, Prague 1, salle 201

Date & horaire : 14 novembre 2019, 9h10-12:10

Langue : français

Continuer la lecture de Désobéissance civile complète. Retour sur la critique gandhienne de l’Etat →

Deuxième session du séminaire épistémologique commun du CEFRES et de l’Institut d’études internationales de la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles (IMS FSV UK)

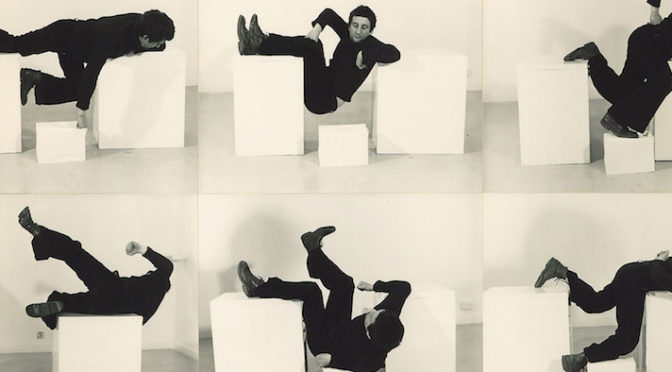

Eraldo Souza dos Santos (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / associé au CEFRES)

Sujet : Désobéissance civile : une généalogie conceptuelle

Lieu : bibliothèque du CEFRES, Na Florenci 3, 110 00 Prague 1

Date : mercredi 13 novembre 2019, à partir de 16h30

Langue : anglais

Texte à lire :

- Alexander LIVINGSTON. “Fidelity to Truth: Gandhi and the Genealogy of Civil Disobedience.” Political Theory 46 (4), 2018, pp. 511-536.