Cécile Guillaume-Pey (CEFRES-FMSH) donnera une conférence dans le cadre du séminaire Gellner co-organisé par l’Association tchèque d’Anthropologie sociale (CASA– Česká Asociace pro Sociální Antropologii) et la Société tchèque Masaryk de Sociologie, en coopération avec l’Institut d’Ethnologie de l’Académie des Sciences de République tchèque.

Lieu : New York University, Malé náměstí 11, Prague 1 – Staré Město (1er étage, entrée dans le passage), Prague.

Langue : anglais.

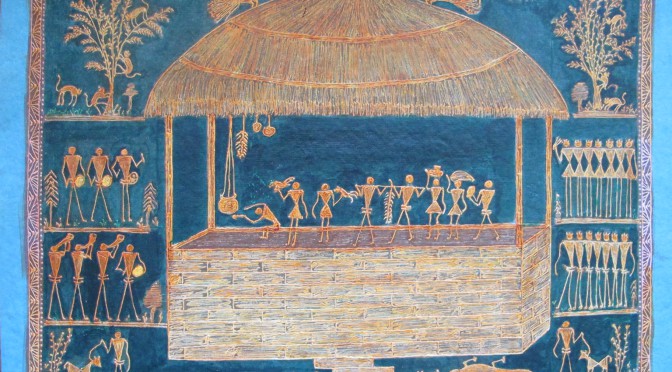

Résumé : Chez les Sora, groupe tribal du centre-est de l’Inde, on peut voir des peintures murales réalisées avec de la poudre de riz dans la pièce centrale des habitations. Ces images devant lesquelles des sacrifices sont régulièrement exécutés, constituent des sortes de ‘‘maisons divines’’ à l’intérieur des habitations des hommes. Leur réalisation s’insère à l’intérieur d’un dispositif rituel complexe dont la mise en œuvre requiert la collaboration entre un peintre et des spécialistes religieux qui invitent par leurs chants des dieux ou des ancêtres à venir habiter l’image. Ces ‘‘peintures-autels’’, qui constituent un mode de relation privilégié avec le divin, sont parfois détachées du faisceau d’intentions mis en branle par le rituel dans lequel elles s’inséraient. De nos jours, en effet, les peintures sora, s’exposent dans les musées, sont mises en vente au marché et s’exportent même à l’étranger, notamment sous la forme de films d’animation. On suivra les tribulations de ces images qui traversent des frontières culturelles, rituelles, ethniques ou nationales, redéfinissant au cours de leur sinueux parcours, les conceptions esthétiques et religieuses de ceux qui les réalisent.