Journées d’étude internationales

Organisateurs : Benedetta Zaccarello (CEFRES) & Kannan Muthukrishnan (Institut français de Pondichéry)

Institutions partenaires : CEFRES & Institut français de Pondichéry

Où : Institut français de Pondichéry (IFD), Inde

Quand : 7 & 8 mars 2019

Langue : anglais

Programme

7 mars 2019

9h30 Remarques introductives

- Prof. Frédéric Landy, Directeur, IFP

1ère session : Approches méthodologiques, théoriques et critiques

- Dr. Benedetta Zaccarello, CEFRES (CNRS -MEAE, Prague) et M. Kannan M. (IFP), remarques introductives

11h00 Pause café

11h15

- Dr. Jayanta Sengupta (secrétaire et conservateur au Victoria Memorial, Kolkata), sur les difficultés interculturelles liées aux pratiques archivistiques

- Prof. Subbarayalu (IFP), sur les archives et les inscriptions: une vue d’ensemble d’un point de vue historique

13h Déjeuner

14h

Mémoires vivantes : passé et présent d’archives indiennes

- M. Peter Heehs (historien, ancien archiviste, Sri Aurobindo Ashram Archives), sur l’histoire des archives de Sri Aurobindo

- M. Rengaiyah Murugan (bibliothécaire, MIDS, Chennai), sur les manuscrits et archives tamouls

- Dr. Roland Wittje (IIT, Chennai), sur les collections et les archives : histoire des sciences et de la technologie

16h Pause café

16h15

- Dr. Anupama K. (IFP), sur les collections interconnectées du département d’Ecologie de l’IFP

- Mr. Venkat Srinivasan (archiviste, IIS, Bangalore), sur la digitalisation des archives de l’Institut indien des Sciences, Bangalore

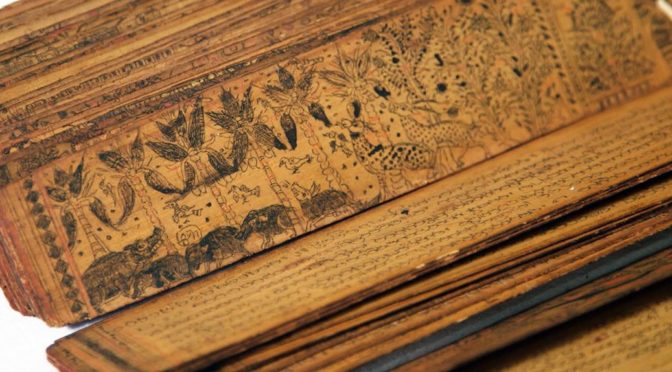

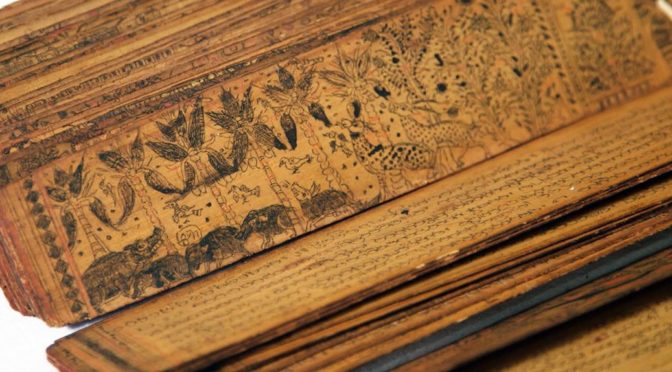

Visite des collections de l’IFP (présentation de manuscrits sur feuilles de palme par le Dr. Devi Prasad, présentation des collections photographiques par M. Ramesh Kumar et des collections du département d’Ecologie par le Dr. Anupama K.)

19h30 Dîner à l’IFP

8 mars 2019

2ème session : Archives sans frontières

Archives : Approches transculturelles et post-coloniales

9h30

- Prof. Albert Dichy (IMEC, Caen, France, directeur des collections de la bibliothèque)

- Dr. Chandramohan (conservateur, GOML, Chennai), sur la période coloniale et sur les manuscrits de feuilles de palme et de papier provenant de la collection “McKenzie”

11h Pause café

11h30

- M. Richard Hartz (chercheur, Sri Aurobindo Ashram Archives), sur les aspects interculturels des manuscrits de Sri Aurobindo’s

- Dr. G. Sundar (directeur de la bibliothèque de recherche Roja Muthaiah, Chennai), sur l’archivage du patrimoine tamoul du XXe siècle

13h Déjeuner

14h

Traditions orales et héritage visuel à l’âge de l’archive digitale

- Dr. C.S Lakshmi (directeur, SPARROW, Archives audiovisuelles de la recherche sur les femmes, Mumbai), sur l’archivage des témoignages féminins et les archives orales

- M. Prashant Parvatneni (Kabir Project, Bangalore), sur la construction des archives du “Kabir Project”

- Mme Ranjani et M. Faizal (fondation Keystone), sur la création du Centre de ressources de la fondation Keystone, Nilgiris

16h Pause café

16h15

- Dr. Alexandra De Heering (IFP), sur l’accessibilité des archives visuelles

- M. Gopinath Sricandane (IFP), sur le medium visuel en archives

- Dr. Pierre Triomphe (Institut National du Patrimoine, Paris), sur l’héritage et les archives

17h30 Table ronde, discussion

Clôture

Sixième session du séminaire épistémologique commun du CEFRES et de l’Institut d’études internationales de la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles (FSV UK)

Ekaterina Zheltova (doctorante IMS FSV UK / CEFRES)

Pavel Baloun (doctorant FHS UK / CEFRES)

Sujet : Souveraineté

Lieu : bibliothèque du CEFRES, Na Florenci 3, 110 00 Prague 1

Date : mercredi 6 mars 2019, à partir de 16 h 30

Langue : anglais

Texte :

- Humphrey: „Sovereignty“, A Companion to the Anthropology of Politics (ed. David Nugent, Joan Vincent), Malden-Oxford-Victoria, Blackwell, 2007, p. 418–436.

- Jennifer Illuzzi, « Negotiating the ‘state of exception’: Gypsies´ encounter with the judiciery in Germany and Italy, 1860-1914 », Social History 4/2010, p. 418-438.

Conférence de Laura Hobson Faure (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) dans le cadre du séminaire d’histoire moderne des Juifs, organisé par l’Institut d’histoire contemporaine (Académie tchèque des sciences) et le CEFRES en partenariat avec l’Institut Masaryk (Académie tchèque des sciences).

Lieu : Na Florenci 3, 110 00 Prague 1

Horaires : 17h30-19h00

Langue : anglais

Présentation

Depuis 1990, les historiens ont cherché à intégrer l’expérience des enfants juifs à l’historiographie de la Shoah (Dwork, 1991, Stargardt, 2006) en recherchant des sources écrites par des enfants afin d’écrire une histoire centrée sur les enfants. Grâce à des travaux sur l’expérience d’enfants juifs dans l’Europe occupée ou dans les pays où ils avaient trouvé refuge, l’enfance est devenue un sous-champ à part entière des études sur la Shoah (Michlic 2017, Gigliotti and Tempian, 2016, Cohen 2018, Ouzan 2018). Les historiens ont néanmoins le plus souvent construit leur objet d’étude dans des cadres d’analyse locaux ou nationaux et en suivant une périodisation très courte, centrée sur les années de guerre ou sur l’immédiat après-guerre.

Mes recherches actuelles portent sur un groupe de 300 enfants environ qui ont fui l’Europe centrale pour la France en 1938-1939 puis la France pour les États-Unis en 1941-1942. Elles me permettent de proposer une nouvelle lecture de ces vies d’enfants dans une perspective transnationale et sur une période couvrant à la fois la Shoah et un long après-guerre. L’examen du processus au cours duquel les enfants devinrent des réfugiés, permet de mieux connaître des programmes d’évacuation d’enfants jusqu’ici peu connus et de voir comment ces enfants devenus adultes construisirent en tant que survivants une mémoire contemporaine de la Shoah.

Ce projet met en oeuvre une micro-histoire des réseaux d’enfants tout en souhaitant mettre au jour des interrogations de plus grande envergure sur la façon dont des individus et des familles réagirent collectivement aux persécutions et comment les pratiques et les organismes d’aide sociale marquèrent la vie des enfant, ou encore comment des enfants victimes devenus adultes façonnèrent la mémoire de la Shoah dans les démocraties occidentales.

Cinquième session du séminaire épistémologique commun du CEFRES et de l’Institut d’études internationales de la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles (FSV UK)

Anna Simbartlová (doctorante IMS FSV UK)

Sujet : L’intégration citoyenne

Lieu : bibliothèque du CEFRES, Na Florenci 3, 110 00 Prague 1

Date : mercredi 20 février 2019, à partir de 16 h 30

Langue : anglais

Texte :

- Sara Wallace Goodman (2010) Integration Requirements for Integration’s Sake? Identifying, Categorising and Comparing Civic Integration Policies, Journal of Ethnic and Migration Studies, 36:5, 753–772.

Séminaire Gellner

Daniel Fisher (UC Berkeley) donnera une conférence dans le cadre du séminaire Gellner co-organisé par l’Association tchèque d’Anthropologie sociale (CASA– Česká Asociace pro Sociální Antropologii) et la Société tchèque de Sociologie, en coopération avec l’Institut d’Ethnologie de l’Académie des Sciences de République tchèque et le CEFRES.

Date et horaire : 5 février 2019, à partir de 16h30

Lieu : Bibliothèque du CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1

Langue : anglais

Résumé (EN)

Spun Dry: Mobility, Morbidity, and Jurisdiction in Northern Australia

This paper pursues an ethnographic account of intra-Indigenous relations and jurisdictional contest in urban northern Australia. Its narrative explores the relationship between Aboriginal community policing and emergent forms and figures of urban mobility and morbidity in Darwin, capital of Australia’s Northern Territory. While Darwin’s Indigenous patrols have no police powers, they do have some authority and status vested in them by the traditional owners of the country on which they patrol. Their Aboriginal-directed efforts thus entail both an assertion of Indigenous jurisdiction, and an accompanying reflexivity about the substance and limits of its reach — limits informed by settler colonial oversight, by the diversity of Indigenous claims to urban space, and by poetic figures and mediatized narratives that trope the volatility of Aboriginal dispersal and displacement. The paper explores the ways patrols negotiate their authority and reckon its limits, extending a local poetics jurisdiction and movement to illuminate the new urban worlds they traverse. This provides ground for considering the mobility and multiplicity of law and the distribution of sovereign power at the margins of the settler colony.

Daniel Fisher is associate professor of anthropology at UC Berkeley. He is author of The Voice and its Doubles (Duke, 2016) and co-editor of Radio Fields: Anthropology and Wireless Sound in the 21stCentury (NYU, 2012). His work has appeared in American Ethnologist,Cultural Anthropology and collections including Aural Cultures and Keywords in Sound. He is currently completing a monograph on new Indigenous urban worlds in Australia’s Northern Territory, while pursuing a second project on the political life of Aboriginal musical celebrity.

Atelier de professeurs et jeunes chercheurs en sciences sociales ouvert à tous

Dans le cadre de la Nuit des idées 2019 intitulée « Face au présent : être ou ne pas être féministe aujourd’hui ? », l’Institut français de Prague et le CEFRES organisent une table ronde sur les enjeux contemporains du féminisme.

Lieu : Bibliothèque du CEFRES (Na Florenci 3, Prague 1)

Horaires : 14h-16h

Organisateurs : Felipe Fernandes (doctorant EHESS associé au CEFRES) et Olga Slowik (doctorante de l’Université Charles associée au CEFRES)

Langue : anglais

Table ronde : Qui a peur des études de genre ?

Tandis que les études de genre se multiplient et gagnent en notoriété, elles se voient constamment remises en cause aussi bien dans la société que dans la sphère politique. Tels les idéaux de la démocratie, de la justice et de l’équité, leurs ambitions ont besoin d’efforts quotidiens pour assurer leur existence ; elles requièrent une impulsion continue – moto perpetuo. Cet atelier rassemblera des professeurs et de jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales qui consacrent leur recherche au genre pour discuter des débats dont font l’objet leur spécialité.

Avec la participation de :

- Réjane Sénac (France)

- Blanka Knotková-Čapková (République tchèque)

- Anikó Gregor (Hongrie)

Modération : Olga Slowik et Felipe Fernandes