Conférence de Daniela Bartáková (Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Science), dans le cadre du séminaire d’histoire contemporaine des Juifs organisé par l’Institut Masaryk et les Archives de l’Académie tchèque des sciences, l’Université de Charles, le Prague Center for Jewish Studies et le CEFRES.

Lieu : La séance se déroulera en ligne. Inscription : bartakova@mua.cas.cz.

Horaires : 17h30-19h

Langue : anglais

Présentation

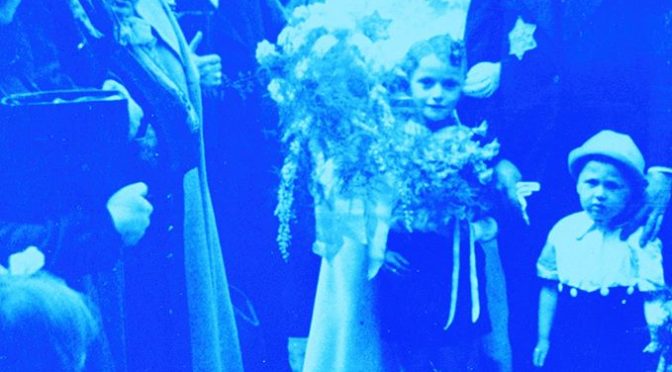

Les mouvements de jeunesse des pionniers juifs jouèrent un rôle crucial dans la réalisation pratique du sionisme socialiste. Ils consacraient leurs activités à la réalisation de projets sociaux, nationaux, politiques et culturels mais surtout, ils mobilisèrent leurs membres autour du concept de construction d’un nouveau corps élu à la fois individuel et collectif.

DAns notre contribution, nous chercherons à analyser le discours du mouvement sioniste, ses processus dynamiques et ses pratiques visant à former une communauté sociale et nationale, grâce aux méthodes du bio-pouvoir tant au niveau des individus que pour la nation entière. L’anatomo-politique et la biopolitique font désormais partie des pratiques discursives sionistes. Par l’adoption de ces pratiques, les pionniers juifs ont contribué activement à la formation des mythes fondateurs du mouvement sioniste et à la négation de la diaspora prétendument discréditée à cause de son effémination et de sa dégénérescence.

Ainsi ont-ils contribué à reproduire le mythe du retour en Palestine comme seul moyen possible de régénérer la nation juive, de la « normaliser » et de retourner à l’histoire. Les membres des mouvements des pionniers ont promu une synthèse entre socialisme et nationalisme en Palestine, qui devait offrir une alternative à la vie bourgeoise passive et orthodoxe de la génération précédente. L’idée d’égalité devint l’un des motifs mobilisateurs pour rejoindre les deux mouvements. L' »assimilation rouge » entra en concurrence avec le mouvement sioniste dont elle représentait une alternative pour la jeunesse des mouvements pionniers.

Les politiques de la faim. Holodomor et au-delà. Séminaire NaNo #5

Cinquième rencontre du séminaire « Nature(s) et normes » (NaNo), réalisé dans le cadre du programme de recherche SAMSON (Sciences, Arts, Médecine et Normes Sociales), développé par l’Université de la Sorbonne (Paris), la Faculté des lettres de l’Université Charles (Prague), l’Université de Varsovie et le CEFRES accueille trois participant.es : Luba JURGENSON (CNRS / Sorbonne Université), Stanislav TUMIS (Département des études est-européennes, Faculté des lettres, Université Charles) & Libuše HECZKOVÁ comme discutante.

Lieu : Bibliothèque du CEFRES et en ligne (zoom)

Pour obtenir le lien : cefres[@]cefres.cz

Date : vendredi 24 février, 16 h 30

Langue : anglais

Première partie :

Luba Jurgenson, Eur’ORBEM (CNRS / Sorbonne Université)

Une culture des normes : biopouvoir au service de la terreur

Résumé : Cette présentation à pour objectif d’interroger les normes développés par l’Etat soviétique, particulièrement pendant la période stalinienne, pour contrôler la relation entre le produit du travail des citoyens et la nourriture qu’ils sont autorisés à consommer. Elle vise à s’emparer en particulier de la situation des populations considérées comme fautives ou criminelles, à savoir les paysans qui s’opposent (ou sont censés s’opposer) à la collectivisation et les détenus du Goulag. La faim est une arme politique et un moyen de séparer les corps légitimes (travailleurs, défenseurs de la patrie) des corps illégitimes (ceux des « ennemis », « saboteurs », « parasites » et autres individus qui ne méritent pas de manger), le corps « sain » de la société de son corps « malade » ; Continuer la lecture de Les politiques de la faim. Séminaire NaNo #5 →

Dates et lieu : 11 – 12 mai 2017, EHESS – Salle M. et D. Lombard, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris

Langues : anglais, français

Organisateurs : Roman Krakovský, LabEx Tepsis, EHESS, IHTP, CNRS, en partenariat avec le CEFRES

Depuis les années 1990, plusieurs mouvements politiques qualifiés de « populistes » ont émergé en Europe centrale et orientale, attirant l’attention des politistes. Pour mieux comprendre l’attraction et la persévérance de ces mouvements dans cet espace, il est utile de croiser cette approche ancrée dans l’actualité avec une réflexion dans la longue durée. L’Europe centrale et orientale a en effet connu, depuis le XIXe siècle, de nombreux mouvements et partis politiques qui se sont qualifiés ou qui ont été qualifié de « populistes ». Cette perspective permet ainsi de mieux réfléchir aux problématiques permanentes et à celles qui, en fonction des contextes et des époques, diffèrent, de façon à identifier avec précision les logiques et les mécanismes d’action de ces mouvements. Cette approche par l’histoire permet enfin de mieux questionner la spécificité – si spécificité il y a – de ces mouvements en Europe centrale et orientale et d’interroger leur impact sur les cultures politiques de la région.

Voir le programme de l’événement ici.

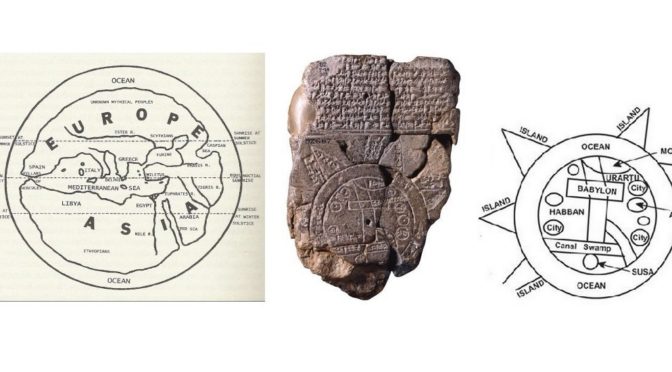

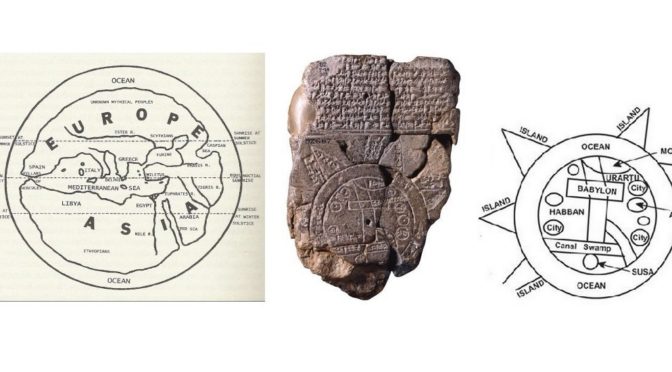

Les premières cartes du monde?

Les origines mythiques et géographiques de la naissance de l’Europe et de l’idée des continents

Premième session du Séminaire interdisciplinaire francophone du CEFRES 2023-2024 : La carte et la frontière

En 2023, nous souhaiterions commencer par interroger l’acte même de délimiter et de représenter (un territoire, une période, une trajectoire), bref, à l’aide du feu croisée de nos disciplines respectives, interroger la carte et la frontière.

Lieu : Bibliothèque du CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1

Date : le vendredi 13 octobre de 10h à 11h30

Langue : français

Sylva Fischerová

faculté des Lettres de l’Université Charles de Prague

Nous vivons dans un monde divisé en continents. Ce fait est évident pour nous, mais un examen plus attentif de la carte du monde peut faire douter de cette évidence, conduisant même certains à parler du « mythe des continents ».

Continuer la lecture de Les premières cartes du monde →

Les principes de l’architecture de la Renaissance et leurs réceptions à l’époque moderne. Courants européens et appropriations locales

Une journée d’étude organisée par l’Institut d’histoire de l’art de l’Académie tchèque des sciences (ÚDU AV ČR, Prague) dans le cadre du programme Stratétie AV21 de l’Académie tchèque des sciences, le CEFRES, avec le soutien de l’École pratique des hautes études – PSL (EPHE – PSL, Paris), l’Université Julius Maximilian (Würzburg), la Bayrisch-Tschechische Hochschulagentur (Regensburg), , Politecnico di Torino, Universidad de Jaén, l’Université Charles (UK, Prague) et la Galerie nationale de Prague.

Lieu : CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1 ; Institut d’histoire de l’art, Husova 4 ; Galerie nationale de Prague

Date : 11 et 12 juin 2024

Langue de la conférence : anglais Continuer la lecture de Les principes de l’architecture de la renaissance et leurs réceptions →

Conférence d’ Emil Kerenji (Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies ; United States Holocaust Memorial Museum, Washington) dans le cadre du séminaire d’histoire contemporaine des Juifs organisé par l’Institut Masaryk et les Archives de l’Académie tchèque des sciences, l’Université de Charles, le Prague Center for Jewish Studies et le CEFRES.

En raison des restrictions de voyage liées au coronavirus, Emil Kerenji ne pourra pas à Prague. Nous proposerons la présentation d’Emil Kerenji sous forme de séminaire virtuel, se déroulant sur Internet à l’aide d’un logiciel de visioconférence. La présentation n’aura cependant lieu que si vous êtes intéressés à participer. Pour s’enregistrer, veuillez envoyer un courriel à Daniela Bartáková à bartakova@mua.cas.cz avant le 20 mars.

Date et horaires : 26 mars 2020, 15h – SÉMINAIRE VIRTUEL

Langue : anglais

Présentation

Dans le cadre d’un projet de recherche de longue durée, le Centre Mandel du Musée du mémorial de l’Holocauste des États-Unis documente les perceptions et les réactions des Juifs à la série d’événements survenus entre 1933 et 1946 que nous regroupons aujourd’hui sous le terme d’Holocauste. Quelles formes prit la persécution des Juifs lorsqu’elle s’étendit au-delà de l’Allemagne nazie et finit par déboucher sur un génocide ? Comment ces persécutions ont-elles été perçues sur le terrain, et comment les circonstances géographiques, politiques, culturelles, économiques et de classe ont-elles influencé ces perceptions ? Quelles options se présentaient aux individus, aux groupes, aux institutions et aux organisations juives in extremis, et quelles étaient certaines des réactions typiques ? Enfin, comment cette histoire et cette compréhension de l’expérience juive influencent-elles notre compréhension de l’Holocauste ? La conférence présentera également une ressource numérique issue de ce projet, « Experiencing History ».