Ildikó BELLÉR-HANN (maître de conférences à l’Institut d’études transculturelles et régionales de l’Université de Copenhague) donne, le 9 juin 2015 à Pécs, au Comité régional de l’Académie hongroise des sciences, une conférence intitulée :

« Histoire locale et identité ouïgoure au Xinjiang »

Conférence organisée par l’Université de Pécs et le Comité régional de l’Académie hongroise des sciences, avec la collaboration de la Fondation Maison des sciences de l’homme, Paris et le CEFRES, Prague.

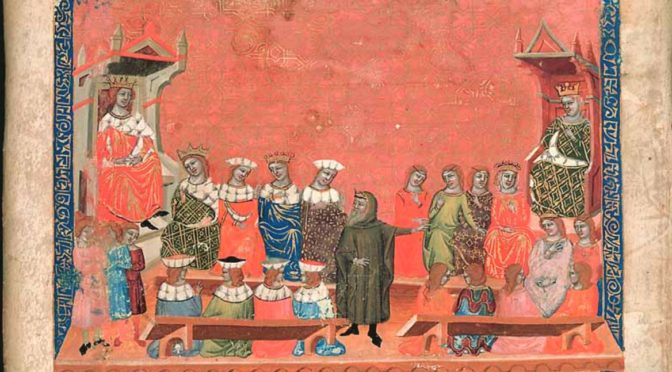

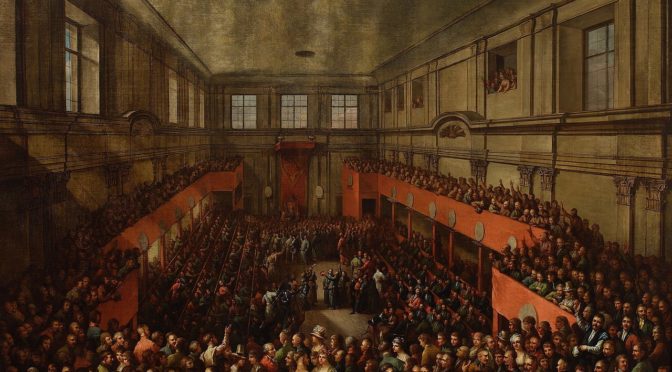

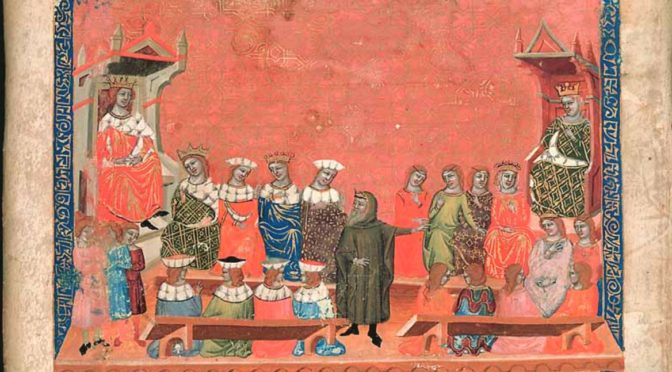

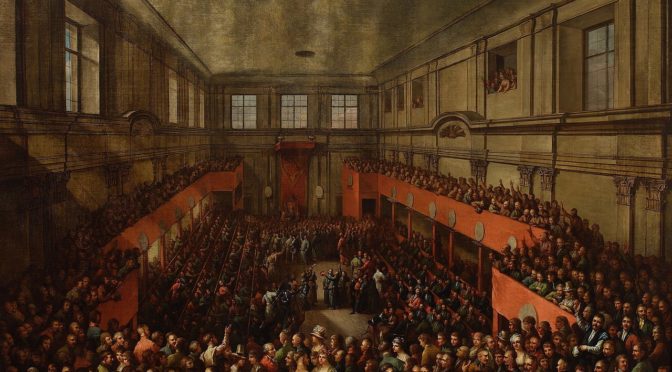

Si on en croit la compréhension dominante, la nation est le produit de la modernité (révolution industrielle, capitalisme, unification linguistique, généralisation de l’imprimerie, démocratisation scolaire, etc.). Toutefois, les nations ne sont pas apparues ex nihilo au XVIIIe siècle. Les tentatives traditionnelles d’expliquer cette émergence ne satisfont pas les universitaires puisqu’elles se concentrent sur le moment où la nation est devenue le mode d’organisation politique hégémonique, le XIXe siècle. Ce faisant, elles échouent à décrire le long processus qui a mené à cette hégémonie. Cette conférence se propose de réexaminer la définition et la généalogie de la nation.

Date : 3, 4 et 5 mai 2023

Lieu : Campus de l’Université d’Europe centrale (Vienne) & en ligne : https://bit.ly/3TRxGjT

Organisateur : Département des études médiévales de la Central European University

Financeurs/coorganisateurs : ACRO (CEU), IMAFO (Austrian Academy of Sciences), FPPCHA (Lausanne), CRHiDI (Université Saint-Louis – Bruxelles), CEFRES (Prague) et Stadt Wien Kultur.

Langue : anglais

Programme

Continuer la lecture de Communauté, identité, individus : façonner la nation (politique) en Europe pré-moderne →

Conférence de Carmen Reichert (Université d’Augsbourg) dans le cadre du séminaire d’histoire moderne des Juifs, organisé par l’Institut d’histoire contemporaine (Académie tchèque des sciences) et le CEFRES en partenariat avec l’Institut Masaryk (Académie tchèque des sciences).

Lieu : Na Florenci 3, 110 00 Prague 1

Horaires : 17h30-19h00

Langue : anglais

Présentation

Le choix de la langue yiddish dans les récits autobiographiques après Peretz

Il n’est pas surprenant que les autobiographies littéraires nous racontent comment des écrivains sont devenus écrivains. Depuis les Confessions de Rouseau jusqu’au roman de formation de Goethe, lire et écrire – les lectures et les premiers essais d’écriture – de l’auteur sont deux topoï du genre. Toutefois, les écrivains yiddish du début du XXe siècles ont grandi sans savoir que leur langue maternelle était une langue littéraire. C’était l’hébreu et non le yiddish qui fut la langue de leurs apprentissages au sein des écoles juives. C’est pourquoi l’écriture yiddish de cette période s’est épanouie quelque part entre le système d’enseignement traditionnel dominé par l’hébreu des Cheders et des Yeshivas et les bibliothèques non juives. Selon la tradition, les textes écrits en yiddish étaient destinés aux femmes et aux hommes sans éducation. Ainsi les hommes et les femmes développèrent des stratégies d’écriture différentes lorsqu’ils écrivaient en yiddish: tandis que les femmes pouvaient situer leurs écrits dans la longue tradition des écrits autobiographiques de femmes comme les ceux de Glikl ou les « mémoires » (“Zikhroynes”) de Hameln, les hommes préféraient suivrent des traditions occidentales. Les autobiographies yiddish relient souvent les vies individuelles à l’histoire du yiddish. Lorsque Sholem Aleichem, par exemple, compare sa vie à un marché (“yarid”), il prête sa voix à la « langue du marché », au Yiddish. I. L. Peretz, le « père » de la littérature yiddish a eu beaucoup d’influence à cet égard. Il n’a pas seulement encouragé les écrivains à employer leur langue de naissance, mais son autobiographie “Mayne zikhroynes” (Mes mémoires), qui puise son inspiration au romantisme, a aussi inspiré un grand nombre de textes autobiographiques de jeunes auteurs.

Carmen Reichert est post-doctorante à l’Université d’Augsbourg et son projet de recherche actuel est consacré aux débats littéraires et linguistiques dans le contexte de la conférence de Czernowitz sur le langage. Pour plus d’information, voir ici.

Comment étudier les intellectuels conservateurs roumains dans une perspective transnationale ?

5e session 2022 du Séminaire du CEFRES

Date : mercredi 6 avril 2022, 16h30

Lieu : au CEFRES et en ligne (pour vous inscrire, écrivez à l’adresse : claire(@)cefres.cz)

Langue : anglais

Avec : Anemona Constantin (CEFRES / Université Charles)

Résumé

“Populiste“, “illibéral“, “nationaliste“ ou “conservateur“ : ce sont des façons désormais communes de qualifier des acteurs politiques, des mouvements sociaux ou des intellectuels qui critiquent la démocratie libérale. Ces termes usés parfois dépassés ont été réinventés malgré des évidentes failles théoriques et des biais méthodologiques. Une des raisons pour lesquelles ils perdurent est probablement qu’ils remplissent une fonction sociale et politique vitale – celle de nommer et de stigmatiser ce qui constitue de nos jours le comble de l’indésirabilité idéologique. Une série de questions émergent alors : comment appréhender un mouvement synonyme d’un tel rejet ? Comment étudier un objet défini de façon aussi péjorative ? Quelles méthodes de recherche pourraient nous permettre de rompre avec les idées reçues et d’appréhender les mobilisations conservatrices de façon plus réflexive ? Continuer la lecture de Comment étudier les intellectuels conservateurs roumains ? →

Table ronde

Date et lieu : 25 février 2020, 17h, Centre académique (Husova 4a, Prague 1)

Organisateurs : Institut polonais de Prague, CEFRES, OIKOYMENH

Langue : anglais (traduction simultannée en tchèque)

Débat autour de la traduction et la publication en tchèque (2019) des Considérations sur le gouvernement de Pologne de Jean-Jacques Rousseau (1782).

Les Considérations sur le gouvernement de Pologne de Jean-Jacques Rousseau (1771) sont le dernier écrit politique du philosophe et le seul qui n’avait pas encore été traduit en tchèque. Il s’agit d’une réflexion unique sur le régime républicain de l’État polono-lituanien dont les termes seront repris quelques années plus tard dans les discussions des fédéralistes américains sur les moyens de créer une république libérale.

Avec des spécialistes polonais, tchèque et français de Rousseau :

- Richard Butterwick-Pawlikowski (Centre européen de Natolin, Varsovie)

- Hana Fořtová (FLÚ AV ČR)

- Gabrielle Radica (Université de Lille)

Modérateur : Jan Květina (Institut d’histoire de l’Académie tchèque des sciences)

Troisième séance du séminaire épistémologique commun du CEFRES et de l’IMS, présentée par Mátyás Erdélyi (CEFRES & CEU).

Textes :

- Jürgen Kocka, « The middle classes in Europe », The Journal of Modern History, vol. 67, n° 4, 1995, p. 783-806.

- Max Weber, « The distribution of power within the community : Classes, Stände, Parties », Journal of Classical Sociology, vol. 10, n° 2, 2010, p. 137-152.