Journées Voltaire

Date-limite pour l’envoi des propositions : 20 février 2018

Organisateur : Guillaume Métayer (CELLF – CNRS)

Partenaires : CELLF (UMR 8599), Société des Études Voltairiennes, CEFRES, CERCLL (Université Jules Verne de Picardie)

Dates et lieu : 22-23 juin 2018, Université Paris-Sorbonne

Langue : français, interventions en anglais possibles

Contact : gme.metayer@gmail.com

Argumentaire

S’il est un écrivain et philosophe français des Lumières qui a entretenu d’intenses relations avec le monde germanique, c’est bien Voltaire. Outre ses nombreux séjours en Allemagne, et son célèbre appointement à la cour de Prusse auprès de Frédéric II, Voltaire a fréquenté Gotha, ou encore Aix-la-Chapelle. Surtout, de ses visites et relations et, plus encore, de ses lectures, sont nées de nombreuses œuvres de genres divers, parmi lesquelles la plus célèbre, Candide (1759), ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. Par-delà cette fameuse Westphalie de fantaisie et de philosophie, L’Essai sur les Mœurs (1756) consacre des chapitres essentiels à cette histoire, dont Voltaire a donné ailleurs, à la demande de la duchesse de Saxe-Gotha, une autre version, plus détaillée : Les Annales de l’Empire (1753). L’Histoire de la guerre de 1741 (fondue et réaménagée dans le Précis du Siècle de Louis XV) ménage également une grande place à cet ensemble politique et culturel aux frontières mouvantes. Des questions aussi essentielles que la lutte du pouvoir temporel et spirituel, notamment entre la papauté et le Saint-Empire, la problématique de la Réforme et plus généralement de l’identité religieuse et politique de l’Europe sont donc placées au cœur de ses réflexions et de son travail d’historien.

Pourtant, l’intensité de l’intérêt de Voltaire pour l’Allemagne est lestée d’une ambiguïté et d’une ambivalence profondes : elle concerne avant tout la politique, l’histoire de l’Empire et l’espoir tout contemporain et tourné vers l’avenir de l’avènement d’un « roi philosophe » à Berlin, au détriment de la littérature, la langue ou les arts allemands, qu’il tient en piètre estime et raille volontiers. Or, à ce déséquilibre répond certainement à la fois la richesse et la nature souvent polémique de la réception de Voltaire dans le monde germanique : après une période où dominent ses imitateurs, Voltaire est devenu, à de rares exceptions près et sans négliger les nuances (Schiller, Goethe, Heine), la cible privilégiée du renouveau littéraire et philosophique allemand. Avant même le romantisme, Lessing avait donné le ton d’une tradition critique acharnée dont August Wilhelm Schlegel reprit le cinglant héritage. Il faut, semble-t-il, attendre les années 1870 pour qu’autour de David Friedrich Strauss, Dubois-Reymond, et surtout Nietzsche, la figure de Voltaire se transforme et redevienne, dans cette aire culturelle, une grande référence des Lumières européennes.

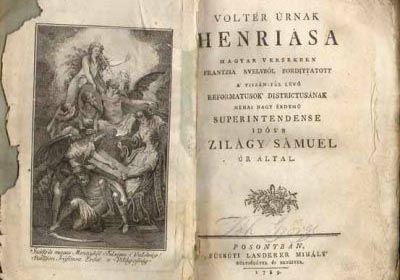

C’est cette interaction, dans le temps, entre la perception du monde germanique chez Voltaire et la réception allemande et centre-européenne de l’écrivain philosophe, dont ces Journées, quarante ans après le colloque de Mannheim*, souhaiteraient rouvrir le chantier, en s’appuyant tant sur les études de réception, de diffusion, de traduction, que sur des monographies séminales, en dialectisant, autant que possible, les deux pans de cette Wechselwirkung herméneutique. Le cas des possessions de l’Autriche (la Hongrie, la Galicie, etc.) pourra être également abordé.

* Voltaire und Deutschland. Quellen und Untersuchungen zur Rezeption der Französischen Aufklärung. Internationales Kolloquium der Universität Mannheim zum 200. Todestag Voltaires [Mannheim, 1978], Stuttgart 1979.