La musique, un art universel ? Internationalisation de la vie musicale et construction de la nation en Europe au XIXe siècle

Une conférence de Michael Werner (CNRS-EHESS) dans le cadre de la journée d’étude « Quand tous les chemins menaient vers Paris »

Horaires et lieu : 18h-19h30 à l’Institut français de Prague, 5e étage, Štěpánská 35, Prague 1

Langue : français avec traduction simultanée en tchèque

Résumé

Dans la conférence, on reviendra sur les transformations de la vie musicale en Europe au 19e siècle, en particulier relatives au concert. On assiste en effet à un phénomène paradoxe : d’un côté une véritable internationalisation, fondée, entre autres, sur la mobilité des musiciens, la constitution d’un répertoire, l’émergence d’un marché et d’une presse spécialisée ou encore la professionnalisation des métiers de la musique. De l’autre une nationalisation progressive des schèmes interprétatifs de la musique et des phénomènes de réception, voire l’appropriation de la musique par les mouvements nationaux. On proposera quelques outils d’analyse permettant d’éclairer ces mutations et de les inscrire dans une histoire croisée des cultures en Europe.

Michael Werner est directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. Spécialiste de l’histoire socioculturelle des relations franco-allemandes aux XVIIIe-XXe siècles, il a introduit, avec Michel Espagne, le champ de recherche sur les transferts culturels, plus tard élargi, avec Bénédicte Zimmermann, au concept d’histoire croisée. Parmi ses objets de recherche figurent les transferts culturels entre la France et l’Allemagne, l’histoire croisée des disciplines des sciences humaines et sociales, en particulier des études littéraires, ainsi que celle des pratiques sociales de la musique. C’est sur ce dernier domaine que se concentrera la conférence qu’il tiendra à Prague.

Quelques publications

- Begegnungen mit Heine. Berichte der Zeitgenossen, Hambourg, 1973, 2 vol.

- avec Michel Espagne, « La construction d’une référence culturelle allemande en France: genèse et histoire (1750-1914) », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 42, 1987, n° 4, p. 969-992.

- avec Bénédicte Zimmermann (éds.), De la comparaison à l’histoire croisée, Paris, 2004.

- « Musikgeschichte als « Histoire croisée ». Zu den Verflechtungen des Musiklebens », in Anne-Madeleine Goulet, Gesa zur Nieden (dir.), Europäische Musiker in Venedig, Rom und Neapel (1650-1750) / Les musiciens européens à Venise, Rome et Naples (1650-1750), Kassel, Laaber, 2015, p. 49-67.

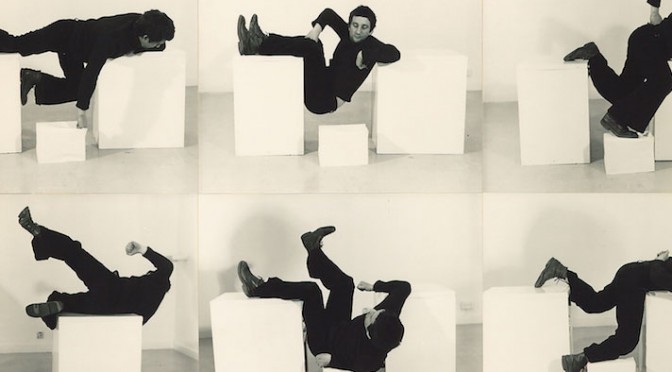

Illustration : The Piano Lesson, Edmund Blair Leighton (1896)