Prague et ses mythes

Lieu : CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1

Date : 5 avril 2024, 10h00 CET

Langue : anglais et français

Organisateurs

- CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales)

- Institut des études sociologiques, Faculté des Sciences sociales, Université Charles

- Institut de littérature tchèque de l’Académie tchèque des sciences

Comité scientifique et comité d’organisation

- Mateusz Chmurski

- Michèle Baussant

- Alessandro Testa

Intervenants

- Jean Boutan, Eur’ORBEM, CNRS-Sorbonne Université

- Tomáš Bubík, Palacky University Olomouc

- Stanislav Holubec, Czech Academy of Sciences

- Michèle Baussant, ISP CNRS-Paris Nanterre-ENS/CEFRES

- Richard Müller, Czech Academy of Sciences

- Marco Pasi, University of Amsterdam

- Jiří Pelán, FF Charles University

- Alessandro Testa, FSV Charles University

Programme

10.00: Introduction

10.15-11.15: Prague magique

–Marco PASI (University of Amsterdam, Faculty of Humanities), Prague: The City of Magic and Occultism

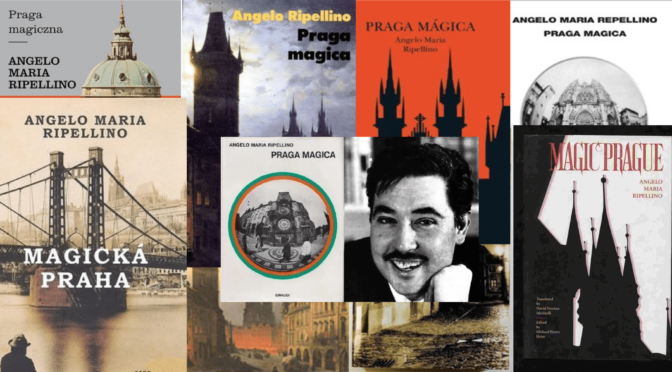

– Alessandro TESTA (Charles University, ISS FSV UK/CEFRES), Praga Magica: The Late Modern Evolutions of a Cultural Myth

11.15-11.30: break

11.45-12.45: Religious Prague

– Tomáš BUBíK (Palacký University Olomouc, KSAKA FF UPol), Religious’ Prague : Scenes from selected Public Spaces (a Cemetery, a Square, a Museum)

– Michèle BAUSSANT (Institut des sciences sociales du politique, ISP CNRS-Paris Nanterre-ENS/CEFRES), Une Prague des absent.es ? Entre renaissance de l’héritage juif et recréation d’une vie cultu(r)elle

12.45-13.00: Discussion

13.00- 14.30: Lunch break

14.30-16.00: Modern Prague

– Jean BOUTAN (Cultures d’Europe orientale, balkanique et médiane, Eur’ORBEM, CNRS-Sorbonne Université), Libuše reine de Cacanie: la postérité d’un mythe d’un autre temps après 1918

– Richard MÜLLER (Czech Academy of Sciences, ÚČL AVČR), Kafka, Simmel, and Writing of the Metropole Sciences

– Stanislav HOLUBEC (Czech Academy of Sciences, HIÚ AVČR), The Myth of Working Class Prague: Between Communist Sacralization and Postcommunist Forgetting

16.00-16.15: Final discussion

Résumé

Cette journée d’étude explorera les différentes déclinaisons de l’idée de Prague à l’époque moderne et contemporaine, en mettant l’accent sur la littérature, les pratiques sociales, les phénomènes religieux et les processus de patrimonialisation. Ces motifs ou tropes sont ici définis comme des « mythes », empruntant à la fois aux formes de la culture élitiste et populaire. Ils renvoient à des imagines spécifiques et à des traces des passés contrastés et complexes de Prague, et de son histoire. Le patrimoine religieux et ésotérique de la ville, en particulier, en sus de son bagage multiculturel et « hinternational », pour reprendre le terme d’Urzidil, trouvent désormais une valeur nouvelle en tant que symboles d’une identité et d’une histoire tchèques partagées, certains lieux étant honorés en tant que « lieux de mémoire », d’autres, ignorés ou tus (« lieux de l’oubli »), leurs significations historiques en partie reformulées.

Certains de ces mythes fournissent également un tremplin important pour le tourisme de masse, ce qui, paradoxalement, ravive les sites juifs, mais également d’autres lieux religieux ou mythiques comme espaces romantiques ou « disneyifiés », consommés et déconnectés en partie des milieux vivants de la mémoire.

Cette journée d’étude vise à repenser ces passés mythifiés et leur renaissance à Prague, en mettant particulièrement l’accent sur :

- Le mythe de « Praga magica », la ville mystique

- Le mythe de Prague, le « Traumreich » (Kafka, Meyrink, Ajvaz, Kubin, Crawford, etc.)

- Le mythe de Prague, la ville juive

- Le mythe de Prague, la ville de confrontation entre le catholicisme et ses dissidents

- Le mythe de Prague, la ville multiculturelle et cosmopolite

- Le mythe de Prague en tant que trope littéraire

- Le mythe de Prague, la ville post-communiste du tourisme de masse

Quelles tendances culturelles ont conduit à la valorisation d’un passé mystique et ésotérique dans un pays qui revendique être le plus athée en Europe ? Ou encore d’un passé juif, dans un lieu où il n’y a que peu de Juifs ? Voire d’un cosmopolitisme pourtant en partie éradiqué après la Seconde Guerre mondiale ? En usant du célèbre livre de Ripellino, Praga Magica, publié il y a 50 ans, au pic de la normalizace imposée par les Soviétiques, comme point de départ, nous avons l’intention de réexaminer les dynamiques sociales et culturelles souvent ambivalentes ainsi que les transformations de Prague telles qu’elles se reflètent dans la littérature, l’art, les politiques identitaires, les anciennes et nouvelles formes de religiosité et de spiritualité, et la patrimonialisation. Nous projetons d’explorer ces aspects et dynamiques dans le contexte du passé communiste de la ville et du présent néolibéral.