Date limite de dépôt des candidatures : 15 novembre 2025

à l’adresse : foucault100ece@flu.cas.cz

Date et lieu :

Prague (1–2 juin 2026) et Varsovie (4–5 juin 2026)

Institutions d’accueil :

L’Institut de philosophie de l’Académie tchèque des sciences

Centre français de recherche en sciences sociales en Prague (CEFRES)

Centre de civilisation française et d’études francophones en Pologne (CCFEF)

Comité d’organisation : Mateusz Chmurski, Isabel Jacobs, Jiří Růžička, Radosław Szymański, Laurent Tatarenko

Email de contact : Jiří Růžička, ruzicka@flu.cas.cz

Comment expliquer l’intérêt global et persistant pour la pensée foucaldienne – depuis l’Europe jusqu’au Japon, ainsi qu’aux Etats-Unis et au Brésil ? Avant de devenir cet éloquent et brillant critique de l’Occident – auquel il appartenait – et de ses pratiques, Foucault se confronta tout d’abord aux contours les plus insaisissables de la pensée moderne. En procédant à la critique des approches consistant à vouloir dépeindre le sujet comme un simple objet, et en s’efforçant tout au contraire de leur préférer celles qui visaient à saisir les pratiques humaines dans leur subjectivité, Foucault fournit une véritable clef pour comprendre « l’autre » et pour permettre à l’autre de comprendre « l’Occident ». Il faut néanmoins résister à toute simplification car la relation entretenue entre les travaux de Foucault et la notion « d’Occident » – que ce soit dans son corpus académique ou dans ses textes d’intellectuel – est complexe et ne peut pas être interprétée comme un simple rejet.

Et s’il y a un lieu en particulier où cette relation ambigüe de Foucault à l’Occident peut être perçue aujourd’hui de façon aigüe, c’est bien l’Europe centrale et orientale (ECO), où le philosophe vécut d’ailleurs plusieurs années au tout début de sa carrière. Rappelons en effet que c’est à Varsovie, en 1958, qu’il travailla sur sa thèse de doctorat, que l’on connaîtra plus tard sous le titre Histoire de la folie à l’âge classique – Folie et déraison. Outre ce premier contact de jeunesse avec cet espace centre et est européen, Foucault développa par la suite une influence persistante et un lien original auprès des professeurs et de leurs étudiants.

Plusieurs questions restent ouvertes cependant : jusqu’à quel point les outils conceptuels développés par Foucault sont-ils applicables au-delà de l’Europe occidentale, objet premier de sa réflexion ? En d’autres termes, les analyses d’inspiration foucaldiennes menées en ECO sont-elles susceptibles de donner une idée exacte et pertinente sur cette région ? Par ailleurs, en quoi le fait de repenser Foucault en partant du point de vue de l’ECO pourrait-il influencer notre perception de son œuvre et de ce qui définit la notion même « d’Occident » ? Enfin, de quelle manière est-ce que la pensée de Michel Foucault fût affectée au contact de l’espace intellectuel centre européen et est européen ?

Au cours des trente dernières années, des chercheurs originaires des pays d’Europe centrale et orientale ainsi que d’autres personnes travaillant sur cette région ont réalisé de nombreux travaux, que ce soient des ouvrages, des articles ou des études, influencées — de manière centrale ou partielle, directe ou médiée — par des perspectives foucaldiennes qui ont ouvert de nouveaux horizons conceptuels. Beaucoup de ces publications sont devenues des classiques dans leurs disciplines respectives (Mario Todorova, Alexei Yurchak, Stephen Kotkin, Stephen J. Collier, et bien d’autres). Sur quoi était donc fondé cet intérêt et comment l’expliquer ? S’il est probable que la popularité de Foucault en ECO coïncidait avec l’accélération de l’histoire et l’effondrement en cours d’un système politique et d’un modèle de société fondé sur les idéaux communistes, et qu’il coïncidait également avec l’avènement de nouveaux défis propres aux contextes post-communistes, ne doit-on considérer cette réception de Foucault que par le prisme des évènements et de la recherche d’alternatives intellectuelles et politiques au communisme ? N’avait-on pas l’espoir que la pensée de Foucault puisse aussi apporter de nouvelles perspectives sociales et sociétales par exemple ? N’avait-il vocation qu’à inspirer une nouvelle génération d’universitaires d’Europe centrale uniquement pour rompre avec le marxisme-léninisme ?

Il semble que les problématiques associées à la réception de Foucault dans le contexte centre européen s’appuient sur un paradoxe : bien que Foucault se battait contre la construction de systèmes théoriques, dans la mesure où il cherchait précisément à transformer en profondeur les fondations épistémologiques communes à toutes les formes classiques de théories sociales pour y introduire davantage de critique épistémique et structurale, il fût lui-même consacré dans les manuels académiques comme le nouveau grand classique de référence des sciences sociales, et comme le fondateur d’une nouvelle épistémè établie. Et ce fût d’autant plus le cas en ECO qu’en France. Mais alors la question se pose au final : qui sont les acteurs qui ont introduit Foucault dans les cercles académiques, journalistiques et scientifiques locaux ? Qui avait intérêt à la réception et à la diffusion de cette pensée ? Quelles étaient leurs intentions et leurs fins ?

Notre corpus cherchera précisément à expliquer les modalités exactes du mode de réception de la pensée de Foucault au sein des universités d’Europe centrale, tout autant que dans le discours public et dans les milieux militants. Quels étaient les intermédiaires, quels étaient les canaux de diffusion, et quelles étaient les étapes par lesquelles cette pensée a pu pénétrer et travailler profondément l’Europe centrale ? Et de quel Foucault parle-t-on exactement ? D’un Foucault parisien, d’un Foucault Berkeleysien ? Est-ce un Foucault traduis en français, en anglais, en allemand, en italien ? Est-il plutôt un Foucault à la Rabinow, à l’Agamben ?

Quelle que soit la raison de la présence pervasive de Foucault en ECO, ce n’est en rien une exagération que de dire que parfois les universitaires locaux se sont appuyés sur ses idées sans même s’en rendre compte. Son influence fût tellement profonde sur le discours académique que certains de ses concepts ont pu tout simplement émigrer dans différents champs d’études où ils ont été utilisés et normalisés de façon non critique, et à la carte. A nos yeux, une réflexion plus approfondie des méthodologies et des applications théoriques foucaldiennes aux défis propres à l’ECO doit être réalisée. Hegel – pourtant grand rival philosophique et surtout épistémologique de Foucault, dont il n’a d’ailleurs jamais pu échapper à l’influence – affirmait lui aussi que n’importe quelle méthode digne de ce nom devait dans la mesure du possible embrasser l’activité de l’objet lui-même plutôt que de lui imposer un cadre de pensée rigide et extérieur. Foucault, également, adhérait à cette perspective fondamentale, adaptant son approche en fonction des problèmes concrets, plutôt que de forcer le réel à rentrer dans des structures théoriques rigides et prédéterminées. Cette conception épistémologique nouvelle des moyens d’élaboration de la connaissance scientifique est aujourd’hui à la base du constructivisme méthodologique. Ainsi, si l’on veut étudier les formes de transferts théoriques de la pensée foucaldiennes dans l’espace centre européen, le chercheur doit être particulièrement vigilant aux formes et aux modalités exactes de ce transfert, les concepts et les idées évoluant au fil du temps, et c’est ce qui rend souvent le travail d’analyse moins évident et plus exigeant.

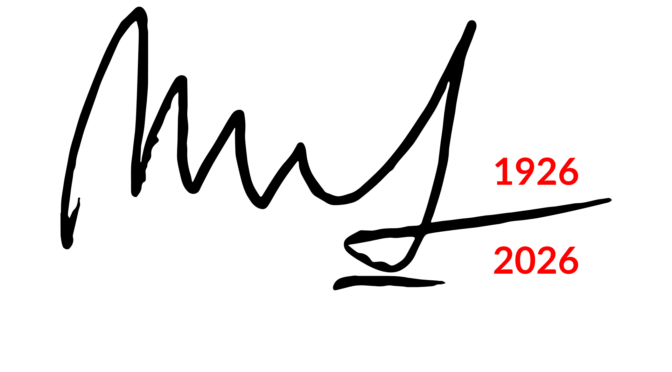

A cet égard, le 100e anniversaire de la naissance de Foucault nous donne l’opportunité unique de revenir sur ses contributions passées, ses développements actuels ainsi que sur les directions futures des études centre et est européennes.

Puisque l’événement résulte d’un effort collaboratif entre trois institutions réparties entre deux villes, nous avons décidé de l’organiser successivement à Prague puis Varsovie. Les deux premiers jours auront donc lieu à Prague, puis, à la suite d’une courte pause, les deux derniers auront lieu à Varsovie. Cependant, cette division n’est pas seulement spatiale et temporelle mais aussi thématique. Ainsi, Prague accueillera des participants présentant leurs travaux écrits sur des thèmes tels que l’épistémologie, la philosophie, le genre et l’esthétique, tandis qu’à Varsovie seront présentés des travaux autour des notions de pouvoir, de gouvernementalité et d’éthiques.

Les thèmes que nous aimerions discuter sont les suivants :

- Applications et transformations des concepts foucaldiens (le pouvoir, la biopolitique, la gouvernementalité) dans le monde de la recherche centre européen

- Évaluations des forces, des limites et des effets des méthodologies foucaldiennes pour interpréter les réalités sociales, politiques et historiques de l’Europe centrale et orientale.

- Défis méthodologiques pour transférer les concepts foucaldiens dans différents contextes sociaux et culturels.

- Prospection pour de futurs usages de la pensée de Foucault dans des contextes centre et est européens : nouveaux champs de recherches, défis émergeants, adaptations conceptuelles…

- Dialogues et croisements entre les approches de Foucault et les penseurs majeurs de l’Europe centrale et orientale (Gáspár Miklós Tamás, Karel Kosík, Jan Patočka, Witold Kula, Ágnes Heller, Evald Ilyenkov, Zygmunt Bauman, Julia Kristeva).

- Etude des agents et institutions intellectuelles ayant joué le rôle d’intermédiaires dans la réception de Foucault : traductions, journaux académiques, manuels, discours publics…

- Comment les traditions intellectuelles d’Europe centrale et orientale se sont ou pourraient s’opposer, compléter ou transformer les cadres théoriques foucaldiens.

- Etude de l’engagement de Foucault par rapport à la division Est-Ouest ; Foucault et la Guerre froide.

La proposition doit inclure un bref résumé de votre contribution (200 mots max.), un titre, une affiliation, quelques lignes de biographie et si possible une préférence pour le lieu dans les cas où les écrits réalisés renverraient à la fois aux thèmes des deux sous-événements à Prague (Épistémologie, genre et esthétique) et Varsovie (pouvoir, gouvernementalité et éthiques).